【徹底解説】米雇用統計の年次改定について

2025/02/05 08:44

【ポイント】

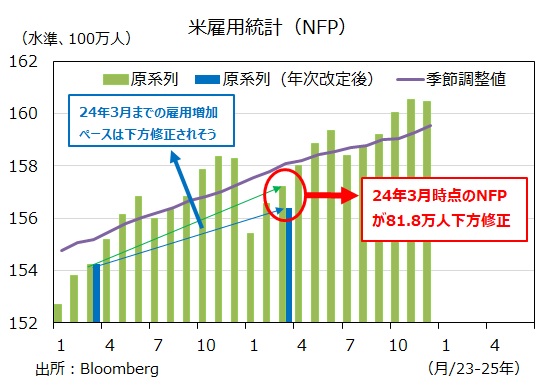

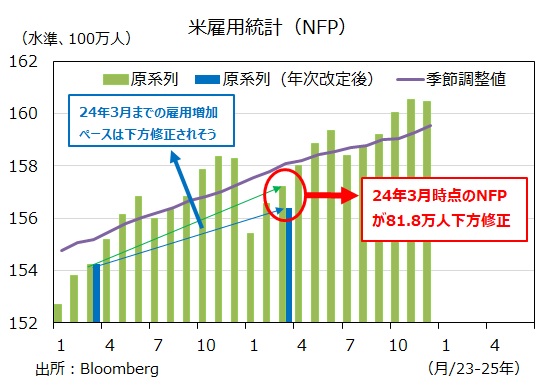

・24年3月時点のNFP(非農業部門雇用者数)が大幅下方修正

・前回の例に倣えば、24年の雇用増加ペースが下方修正されるとは限らない

・家計調査は遡及改定がなく、24年12月と25年1月との比較は無意味

・雇用統計の詳細や季節調整について【補足】で解説

7日に発表される米国の25年1月雇用統計は、年次改定の結果が反映されます。年次改定については今週のウィークリー・アウトルックでも簡単にご説明しましたが、以下に詳しく解説します。

■3日付けウィークリー・アウトルック「トランプ関税を巡る新しい展開は・・・?」

※末尾に「【補足1】雇用統計の基礎知識」「【補足2】季節調整とは?」を掲載しています。

*******

雇用統計は、「事業所調査」と「家計調査」の2つの調査から構成されています(【補足1】)。毎年2月に1月分が発表されるタイミングで年次改定が行われ、過去の雇用増加ペースやパターン、足もとの勢いなどが影響を受ける可能性があります。

事業所調査:5年分の遡及改定、24年の雇用増加ペースはどうなる?

通常はサンプルから全数を推計しますが、前年3月時点のNFP(非農業部門雇用者数)の水準が失業保険申請に基づく全数調査の結果に置き換わります。そして、それに合わせて季節調整などにも修正が加えられます。結果として、過去5年間のデータが改定されます。

24年3月時点のNFPは当時の推計より81.8万人少なかったことが明らかになっています(24年8月に暫定結果が判明済み)。ただし、「81.8万人減」は暫定値であり、かつ季節調整を施す前の原系列です(【補足2】)。それでも、23年4月-24年3月の雇用増加ペースが下方修正されるのは間違いなさそうです。ただ、24年4月以降のデータは新たに推計され直すため、あくまで推計値です。

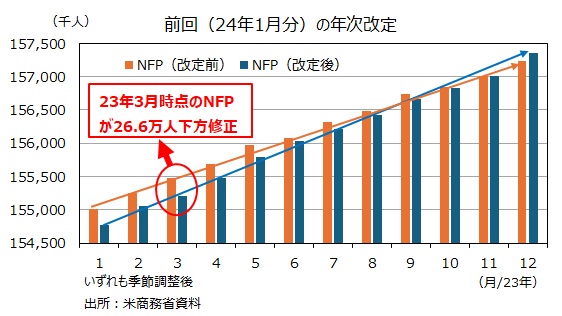

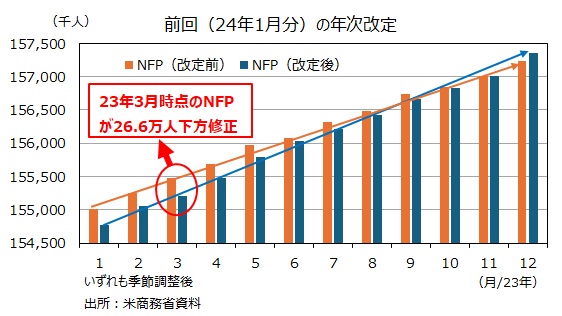

前回の年次改定では、23年3月時点のNFPが30.6万人下方修正されましたが(季節調整後は26.6万人下方修正)、23年1月⇒12月の雇用増加ペースは20.2万人/月から23.4万人/月に上方修正されました。

家計調査:1月と昨年12月のデータに連続性はなし

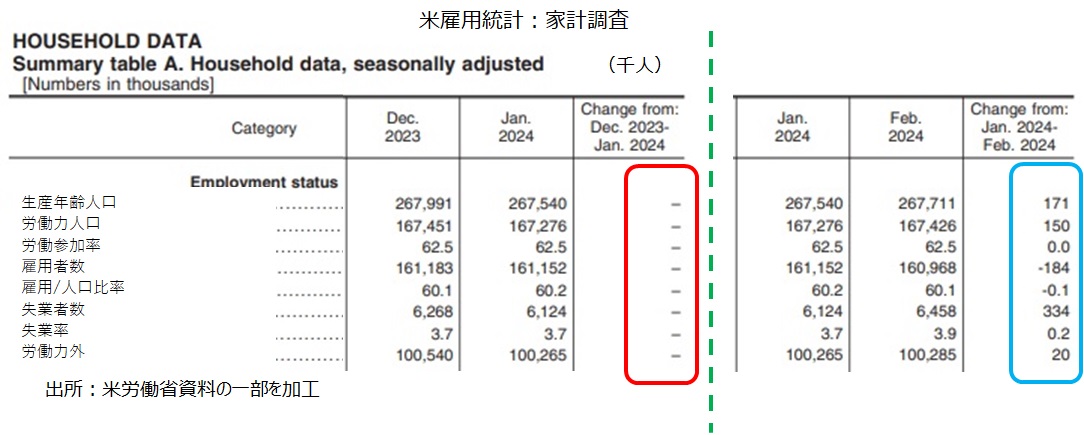

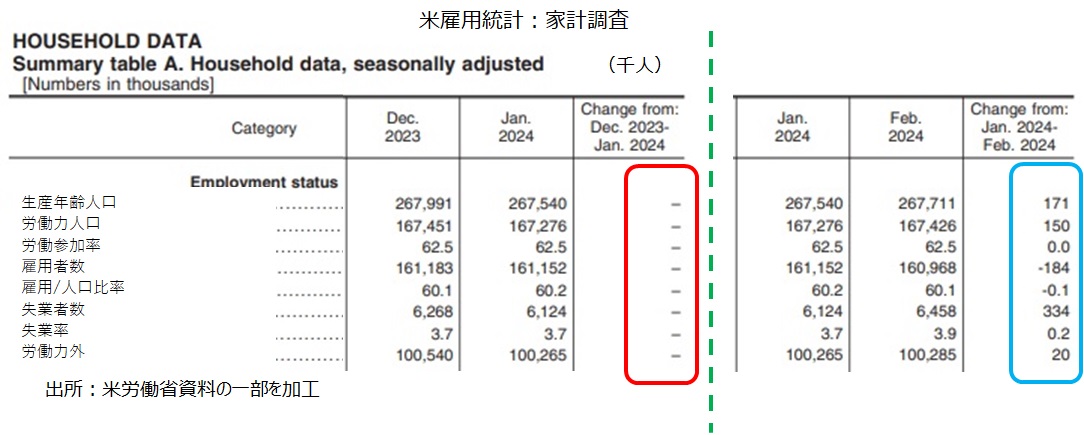

家計調査もサンプルから全数を推計していますが、最新の人口推計の結果などが新しく反映されます。ただ、事業所調査の場合と異なり、過去データの遡及改定はありません。そのため、25年1月分と24年12月以前のデータに連続性はありません。失業者数や(家計調査での)雇用者数が前月から〇〇人増加(減少)したとの指摘は無意味であることに留意する必要があります。

24年1月分の資料では、23年12月⇒24年1月の変化の欄が全て「―」になっています(赤枠)。翌月発表の資料では全て前月との差が実数で示されています(水色枠)。

■24年2月8日付け「米雇用統計の真実1:雇用統計は信頼できるか」

■同2月9日付け「米雇用統計の真実2:雇用の堅調は続くか」もご覧ください。

【補足1】雇用統計の基礎知識

市場の注目度が高い雇用統計は、「事業所調査」と「家計調査」という全く異なる2つの調査から構成されています。

事業所調査(establishment survey)は、約40万カ所の事業所を対象とした調査。サンプルから全数が推計されます。給料のデータをもとに、NFP(非農業部門雇用者数)、労働時間、賃金などが発表されます。いずれも、全体だけでなく業種別のデータもあります。NFP(non-farm payroll)のPayrollは給与支払い簿のこと。給料データという「記録」に基づいています。そのため、複数の職を掛け持ちしている場合は、複数の雇用(者)としてカウントされます。一方で、自営業の補足は難しく、またスタートアップ(新興企業)で創出される雇用についても一定のモデルに基づいて推計されています。

家計調査(household survey)は、約6万世帯の家計を対象にしたアンケート調査。事業所調査と同様にサンプルから全数が推計されます。失業率や労働参加率などが発表されます。当該月の一定期間に「仕事をしたか」「(しなかった場合に)職探しをしたか」、回答者や雇用の属性(年齢や人種、失業の理由、パートタイムか否かなど)を尋ねるもの。あくまで回答者の「記憶」に基づいています。

調査対象期間は、いずれも当該月の12日を含む1週間。ただし、家計調査の対象期間は暦通り(日曜日から土曜日まで)で、その間に1時間でも働けば、「雇用」とカウントされます。事業所調査のそれは「12日」分を含む給料の数をカウントします。したがって、雇用者によっては、早ければ「6日~12日」の1週間、遅ければ「12日~18日」の1週間の給料が対象です(暦通りの場合が多いでしょうが)。米国は主に週給制のため、重複カウントを避ける目的があります。

【補足2】季節調整とは?

経済統計には季節的な特徴があるものが多くあります。例えば、12月にクリスマス商戦で小売売上高が増える場合などです。そうしたデータを単純に前月と比較するとトレンドが分かりにくいので、過去のデータを基に季節調整が施されます。12月の小売売上高が11月から増えたものの、例年のように盛り上がらなかったというようなケースでは、季節調整後のデータでは「前月比減少」となるかもしれません。

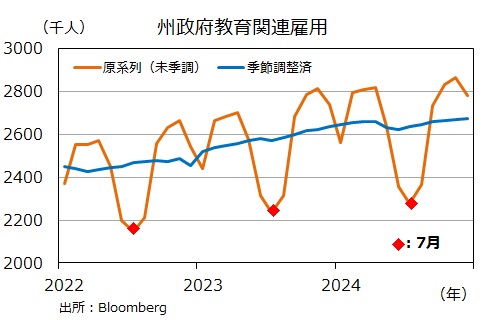

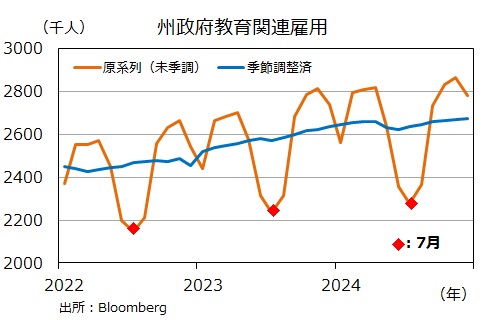

もう一つ分かり易い例を挙げておきましょう。雇用統計の「教職員」です。米国の新学期は基本的に9月スタート。6月(あるいは7月)~8月は夏休みで多くの教師がいったん職場を離れ、9月から新たに雇用されます。その凸凹を均(なら)す方向で季節調整が施されます。「州政府教育」の雇用者数(季節調整後)は、7月に原系列を約1.15倍し、逆に11月は約0.93倍して求められています。

・24年3月時点のNFP(非農業部門雇用者数)が大幅下方修正

・前回の例に倣えば、24年の雇用増加ペースが下方修正されるとは限らない

・家計調査は遡及改定がなく、24年12月と25年1月との比較は無意味

・雇用統計の詳細や季節調整について【補足】で解説

7日に発表される米国の25年1月雇用統計は、年次改定の結果が反映されます。年次改定については今週のウィークリー・アウトルックでも簡単にご説明しましたが、以下に詳しく解説します。

■3日付けウィークリー・アウトルック「トランプ関税を巡る新しい展開は・・・?」

※末尾に「【補足1】雇用統計の基礎知識」「【補足2】季節調整とは?」を掲載しています。

*******

雇用統計は、「事業所調査」と「家計調査」の2つの調査から構成されています(【補足1】)。毎年2月に1月分が発表されるタイミングで年次改定が行われ、過去の雇用増加ペースやパターン、足もとの勢いなどが影響を受ける可能性があります。

事業所調査:5年分の遡及改定、24年の雇用増加ペースはどうなる?

通常はサンプルから全数を推計しますが、前年3月時点のNFP(非農業部門雇用者数)の水準が失業保険申請に基づく全数調査の結果に置き換わります。そして、それに合わせて季節調整などにも修正が加えられます。結果として、過去5年間のデータが改定されます。

24年3月時点のNFPは当時の推計より81.8万人少なかったことが明らかになっています(24年8月に暫定結果が判明済み)。ただし、「81.8万人減」は暫定値であり、かつ季節調整を施す前の原系列です(【補足2】)。それでも、23年4月-24年3月の雇用増加ペースが下方修正されるのは間違いなさそうです。ただ、24年4月以降のデータは新たに推計され直すため、あくまで推計値です。

前回の年次改定では、23年3月時点のNFPが30.6万人下方修正されましたが(季節調整後は26.6万人下方修正)、23年1月⇒12月の雇用増加ペースは20.2万人/月から23.4万人/月に上方修正されました。

家計調査:1月と昨年12月のデータに連続性はなし

家計調査もサンプルから全数を推計していますが、最新の人口推計の結果などが新しく反映されます。ただ、事業所調査の場合と異なり、過去データの遡及改定はありません。そのため、25年1月分と24年12月以前のデータに連続性はありません。失業者数や(家計調査での)雇用者数が前月から〇〇人増加(減少)したとの指摘は無意味であることに留意する必要があります。

24年1月分の資料では、23年12月⇒24年1月の変化の欄が全て「―」になっています(赤枠)。翌月発表の資料では全て前月との差が実数で示されています(水色枠)。

■24年2月8日付け「米雇用統計の真実1:雇用統計は信頼できるか」

■同2月9日付け「米雇用統計の真実2:雇用の堅調は続くか」もご覧ください。

【補足1】雇用統計の基礎知識

市場の注目度が高い雇用統計は、「事業所調査」と「家計調査」という全く異なる2つの調査から構成されています。

事業所調査(establishment survey)は、約40万カ所の事業所を対象とした調査。サンプルから全数が推計されます。給料のデータをもとに、NFP(非農業部門雇用者数)、労働時間、賃金などが発表されます。いずれも、全体だけでなく業種別のデータもあります。NFP(non-farm payroll)のPayrollは給与支払い簿のこと。給料データという「記録」に基づいています。そのため、複数の職を掛け持ちしている場合は、複数の雇用(者)としてカウントされます。一方で、自営業の補足は難しく、またスタートアップ(新興企業)で創出される雇用についても一定のモデルに基づいて推計されています。

家計調査(household survey)は、約6万世帯の家計を対象にしたアンケート調査。事業所調査と同様にサンプルから全数が推計されます。失業率や労働参加率などが発表されます。当該月の一定期間に「仕事をしたか」「(しなかった場合に)職探しをしたか」、回答者や雇用の属性(年齢や人種、失業の理由、パートタイムか否かなど)を尋ねるもの。あくまで回答者の「記憶」に基づいています。

調査対象期間は、いずれも当該月の12日を含む1週間。ただし、家計調査の対象期間は暦通り(日曜日から土曜日まで)で、その間に1時間でも働けば、「雇用」とカウントされます。事業所調査のそれは「12日」分を含む給料の数をカウントします。したがって、雇用者によっては、早ければ「6日~12日」の1週間、遅ければ「12日~18日」の1週間の給料が対象です(暦通りの場合が多いでしょうが)。米国は主に週給制のため、重複カウントを避ける目的があります。

【補足2】季節調整とは?

経済統計には季節的な特徴があるものが多くあります。例えば、12月にクリスマス商戦で小売売上高が増える場合などです。そうしたデータを単純に前月と比較するとトレンドが分かりにくいので、過去のデータを基に季節調整が施されます。12月の小売売上高が11月から増えたものの、例年のように盛り上がらなかったというようなケースでは、季節調整後のデータでは「前月比減少」となるかもしれません。

もう一つ分かり易い例を挙げておきましょう。雇用統計の「教職員」です。米国の新学期は基本的に9月スタート。6月(あるいは7月)~8月は夏休みで多くの教師がいったん職場を離れ、9月から新たに雇用されます。その凸凹を均(なら)す方向で季節調整が施されます。「州政府教育」の雇用者数(季節調整後)は、7月に原系列を約1.15倍し、逆に11月は約0.93倍して求められています。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。