米雇用統計の真実1:雇用統計は信頼できるか

2024/02/08 08:00

【ポイント】

・雇用統計は簡単に入手できる、包括的かつ正確なデータ

・NFP(非農業部門雇用者数)とADP雇用統計の違い

・「記録」の事業所調査、「記憶」の家計調査

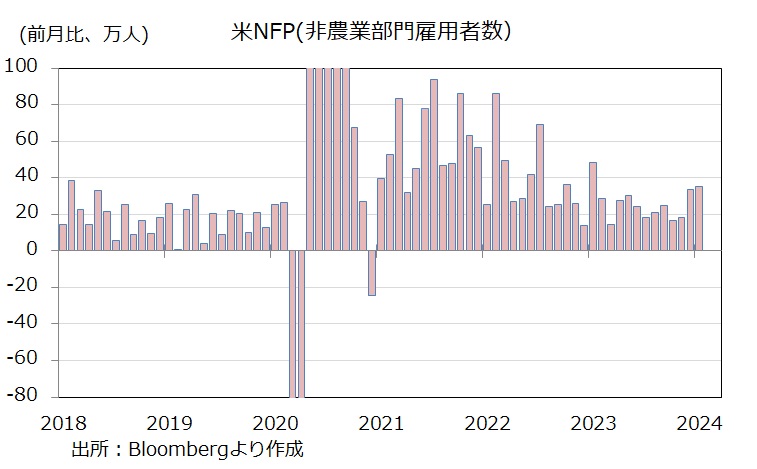

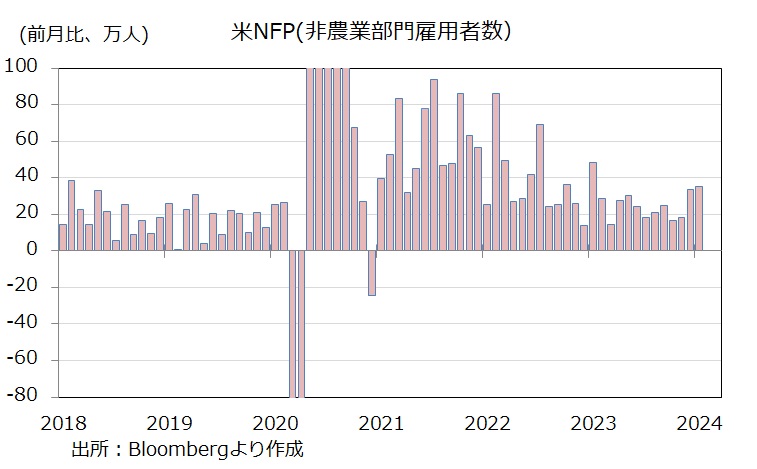

今年1月の米雇用統計は、NFP(非農業部門雇用者数)が前月比35.3万人増と堅調でした。NFPは昨年1年間に25.5万人増/月と、コロナ禍からの回復が続いた22年の37.7万人増/月からペースダウンしました。しかし、コロナ前5年間(15-19年)の平均19.0万人増/月と比べても、好調が持続していると言えそうです。

******

ここもと、「雇用統計は出来過ぎ」あるいは「NFPは不正確」との指摘もあるようなので、以下に考察します。

結論を先に述べれば、標本(サンプル)調査という制約はあるものの、雇用統計は労働市場に関して簡単に入手できる、包括的かつ正確なデータということです。また、翌月の原則第1金曜日という早いタイミングで発表され、金融政策にも大きな影響を与えるため、市場の注目度が高いのでしょう。

事業所調査とNFP

雇用統計には、事業所調査と家計調査という全く異なる2つのデータグループがあります。

事業所調査は、全米の約12万の企業や政府機関の63万か所の事業所を対象にしています。全米の雇用の3分の1をカバーしており、その結果を基に全数が推計されます。事業所調査はNFPの全数および業種別のデータの他にも、週平均労働時間、時間当たり賃金などのデータもあります。

事業所調査のNFPは、当該月に支払われた給料の数をカウントします(NFPは Non-Farm Payroll、Payroll=給料計算・給料簿)。重複を避けるために毎月12日分を含む給料が対象です(週給制や二週給制、月給制などがあるため、特定の1週間とは限りません)。

したがって、複数の仕事を掛け持ちして、12日分を含む給料を複数もらう人は複数の雇用者としてカウントされます。一方で、廃業や起業に伴う雇用の変化はすぐには捕捉できないので、ある計量モデルを用いて推計されています。

毎年3月に失業保険の登録件数が全数カウントされて、その結果が翌年1月分の事業所調査データに反映されます(過去分も改定されます)。今年1月の雇用統計では、23年3月のNFPの水準が26.6万人下方修正されました(23年4月以降のデータは再び標本調査に基づく推計となっています)。

NFPは標本が大きく、かつ年に1度全数調査を行っているので、かなり正確だと言えそうです。

ADPとNFPの違い

ADP雇用統計(以下、ADP)は、給与計算を請け負うADP(Automatic Data Processing)社が雇用統計の原則2日前に発表する雇用(給料)のデータです。NFPと異なり民間部門のみで政府部門は含まれません。ADPは全米の雇用者の5分の1をカバーするとのこと(NFPは同3分の1)。標本が給与計算を外注できる大企業に偏っているとの指摘があります。また、ADPは月間の雇用者数をカウントしているとのこと。月々でみればNFPの民間雇用者数とのかい離は大きく、NFPの予測には適していません。データの訴求改定が大きいという特徴もあります。

事業所調査は「記録」、家計調査は「記憶」

家計調査は全米の約6万世帯を対象とした聞き取り調査です。調査期間は毎月12日を含む1週間(月曜⇒日曜)。全米の総世帯数は約1.3億なので、標本としてはかなり小さいと言えます。また、給料簿という「記録」ではなく、回答者の「記憶」に基づくという意味で信頼性はやや欠けるのかもしれません。ただ、雇用者数だけでなく、(労働可能な)16歳以上人口、失業者数や失業期間、失業の理由、性別、年齢、人種、フルタイムかパートタイムか、など様々な種類のデータが利用可能です。なお、家計調査では「働く」の定義が「給料が支払われる」との事業所調査より広義であるため、事業所調査より家計調査の方が「雇用」の水準が高くなる傾向があるようです。

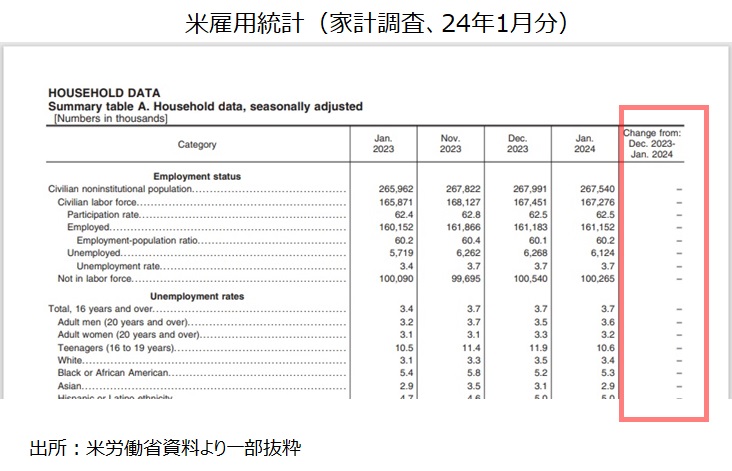

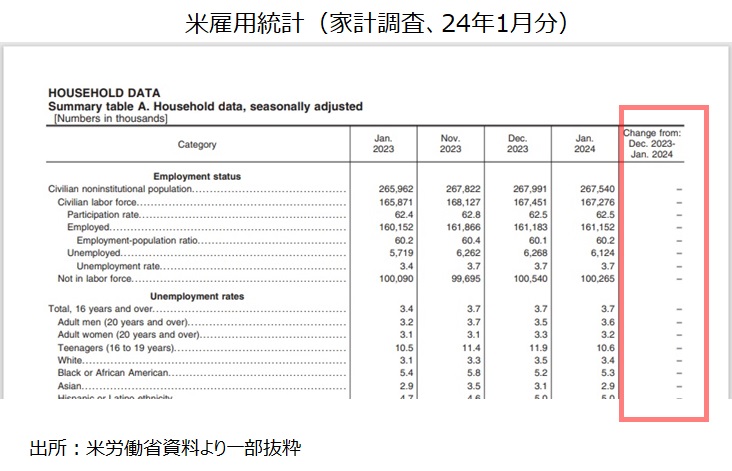

家計調査は毎年1月分のデータに最新の人口推計を反映させます。そのため、前年12月分からの連続性はなく、1月分を前年12月分と比較したり、その他の月でも前年同月と比較したりすることに意味はありません。実際、今年1月分の統計リリースの表でも、「23年12月から24年1月の変化」の項目には「―」が記載されています(※)。

(※)米国の著名な金融ブログ「ゼロ・ヘッジ」が、今年1月と昨年2月の家計調査結果を比較して「昨年1年間に創出された雇用は全てパートタイムの仕事だ」と指摘しています。しかし、上述したように昨年分との比較は無意味です。また、100歩譲って比較が可能だとして、「昨年1年間に」というためには今年1月と昨年1月を比較すべきでしょうが、なぜ昨年2月か。詳細を省きますが、昨年1月と比較すると、フルタイムとパートタイムの雇用の増加数がほぼ同じになるので「すべてパートタイム」と言えなくなるからだと推察されます。

なお、ゼロ・ヘッジに関して「永久弱気」「陰謀論者」との指摘もあるようです(Wikipediaなど)。まさかのショックに備えるという意味では、ゼロ・ヘッジの指摘にも耳を傾ける必要はあるかもしれませんが、かなりバイアスがかかっているため鵜呑みにすべきではないでしょう。

次回はNFPの堅調な増加は続くのかという点に関して、労働市場の構造的な面から考察する予定です。

・雇用統計は簡単に入手できる、包括的かつ正確なデータ

・NFP(非農業部門雇用者数)とADP雇用統計の違い

・「記録」の事業所調査、「記憶」の家計調査

今年1月の米雇用統計は、NFP(非農業部門雇用者数)が前月比35.3万人増と堅調でした。NFPは昨年1年間に25.5万人増/月と、コロナ禍からの回復が続いた22年の37.7万人増/月からペースダウンしました。しかし、コロナ前5年間(15-19年)の平均19.0万人増/月と比べても、好調が持続していると言えそうです。

******

ここもと、「雇用統計は出来過ぎ」あるいは「NFPは不正確」との指摘もあるようなので、以下に考察します。

結論を先に述べれば、標本(サンプル)調査という制約はあるものの、雇用統計は労働市場に関して簡単に入手できる、包括的かつ正確なデータということです。また、翌月の原則第1金曜日という早いタイミングで発表され、金融政策にも大きな影響を与えるため、市場の注目度が高いのでしょう。

事業所調査とNFP

雇用統計には、事業所調査と家計調査という全く異なる2つのデータグループがあります。

事業所調査は、全米の約12万の企業や政府機関の63万か所の事業所を対象にしています。全米の雇用の3分の1をカバーしており、その結果を基に全数が推計されます。事業所調査はNFPの全数および業種別のデータの他にも、週平均労働時間、時間当たり賃金などのデータもあります。

事業所調査のNFPは、当該月に支払われた給料の数をカウントします(NFPは Non-Farm Payroll、Payroll=給料計算・給料簿)。重複を避けるために毎月12日分を含む給料が対象です(週給制や二週給制、月給制などがあるため、特定の1週間とは限りません)。

したがって、複数の仕事を掛け持ちして、12日分を含む給料を複数もらう人は複数の雇用者としてカウントされます。一方で、廃業や起業に伴う雇用の変化はすぐには捕捉できないので、ある計量モデルを用いて推計されています。

毎年3月に失業保険の登録件数が全数カウントされて、その結果が翌年1月分の事業所調査データに反映されます(過去分も改定されます)。今年1月の雇用統計では、23年3月のNFPの水準が26.6万人下方修正されました(23年4月以降のデータは再び標本調査に基づく推計となっています)。

NFPは標本が大きく、かつ年に1度全数調査を行っているので、かなり正確だと言えそうです。

ADPとNFPの違い

ADP雇用統計(以下、ADP)は、給与計算を請け負うADP(Automatic Data Processing)社が雇用統計の原則2日前に発表する雇用(給料)のデータです。NFPと異なり民間部門のみで政府部門は含まれません。ADPは全米の雇用者の5分の1をカバーするとのこと(NFPは同3分の1)。標本が給与計算を外注できる大企業に偏っているとの指摘があります。また、ADPは月間の雇用者数をカウントしているとのこと。月々でみればNFPの民間雇用者数とのかい離は大きく、NFPの予測には適していません。データの訴求改定が大きいという特徴もあります。

事業所調査は「記録」、家計調査は「記憶」

家計調査は全米の約6万世帯を対象とした聞き取り調査です。調査期間は毎月12日を含む1週間(月曜⇒日曜)。全米の総世帯数は約1.3億なので、標本としてはかなり小さいと言えます。また、給料簿という「記録」ではなく、回答者の「記憶」に基づくという意味で信頼性はやや欠けるのかもしれません。ただ、雇用者数だけでなく、(労働可能な)16歳以上人口、失業者数や失業期間、失業の理由、性別、年齢、人種、フルタイムかパートタイムか、など様々な種類のデータが利用可能です。なお、家計調査では「働く」の定義が「給料が支払われる」との事業所調査より広義であるため、事業所調査より家計調査の方が「雇用」の水準が高くなる傾向があるようです。

家計調査は毎年1月分のデータに最新の人口推計を反映させます。そのため、前年12月分からの連続性はなく、1月分を前年12月分と比較したり、その他の月でも前年同月と比較したりすることに意味はありません。実際、今年1月分の統計リリースの表でも、「23年12月から24年1月の変化」の項目には「―」が記載されています(※)。

(※)米国の著名な金融ブログ「ゼロ・ヘッジ」が、今年1月と昨年2月の家計調査結果を比較して「昨年1年間に創出された雇用は全てパートタイムの仕事だ」と指摘しています。しかし、上述したように昨年分との比較は無意味です。また、100歩譲って比較が可能だとして、「昨年1年間に」というためには今年1月と昨年1月を比較すべきでしょうが、なぜ昨年2月か。詳細を省きますが、昨年1月と比較すると、フルタイムとパートタイムの雇用の増加数がほぼ同じになるので「すべてパートタイム」と言えなくなるからだと推察されます。

なお、ゼロ・ヘッジに関して「永久弱気」「陰謀論者」との指摘もあるようです(Wikipediaなど)。まさかのショックに備えるという意味では、ゼロ・ヘッジの指摘にも耳を傾ける必要はあるかもしれませんが、かなりバイアスがかかっているため鵜呑みにすべきではないでしょう。

次回はNFPの堅調な増加は続くのかという点に関して、労働市場の構造的な面から考察する予定です。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。