エリオット波動・宮田レポート(短期アップデート) ※10月28日更新

2025/10/28 09:30

宮田レポート(短期アップデート) 251028_miyata.pdf

☆こちらもオススメ

YouTube エリオットView 10月27日 [「日経平均5万円」反動安への備えを!]

(お知らせ) 次回号の発行は11月4日(火)の予定です。

[日経平均]

【当面の想定レンジ】 40,000~51,260円

[NYダウ・S&P500]

【当面の想定レンジ】 (NYダウ) 40,000~47,800ドル

(S&P500) 5000~7000

[ナスダック]

【当面の想定レンジ】 (ナスダック100) 21,000~25,500

(ナスダック総合) 19,000~23,500

[米ドル/円]

【当面の想定レンジ】 130.000~154.000円

[ドルインデックス(ドル指数)]

【当面の想定レンジ】 95.000~102.000

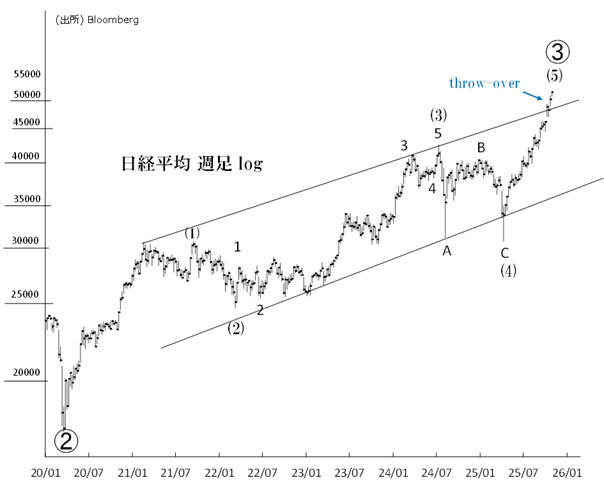

[日経平均]

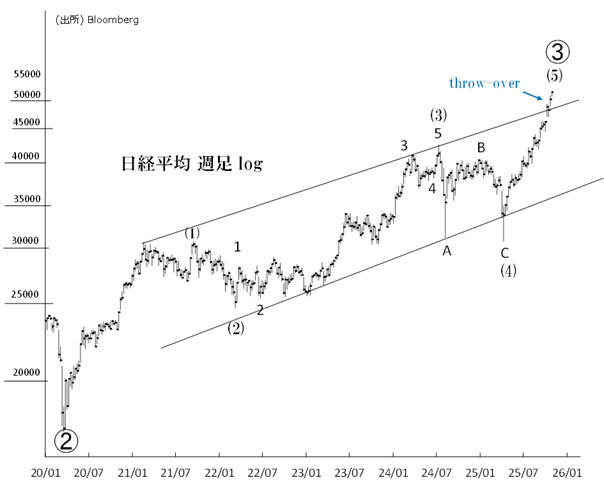

【週足 エリオット波動分析】

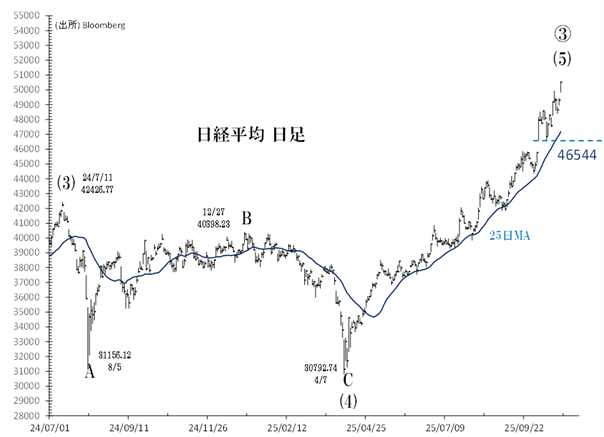

今年4月7日安値(30,792.74円)からインターミディエイト級第(5)波の上昇にあり、この第(5)波完成を以て、コロナショック底(16,358.19円、20年3月)からのプライマリー第➂波は完成します。

「9~10月に日経平均が4万5000円~4万9000円」という筆者の予想は十二分に達成されました。

21年2月以来の上チャネルライン水準 (今月4万8000円処)から上放れた強い動きは、強気相場の最終最後の局面における吹き上がり=スローオーバー(throw-over)とみられます。

今週は4月7日週から29週目ですが、週次トレンドは半年(26週)程度で一巡することが珍しくありません。日経平均はいつ高値を付けてもおかしくなく、ひとたびピークアウトの後は、当面2026年2月頃※までの下値模索となりそうです。

※週次サイクルの間隔(安値から安値)は42週程度です。これによると、現行サイクルの終了は、今年4月7週から42週程度を経過する2026年2月頃と想定できます。

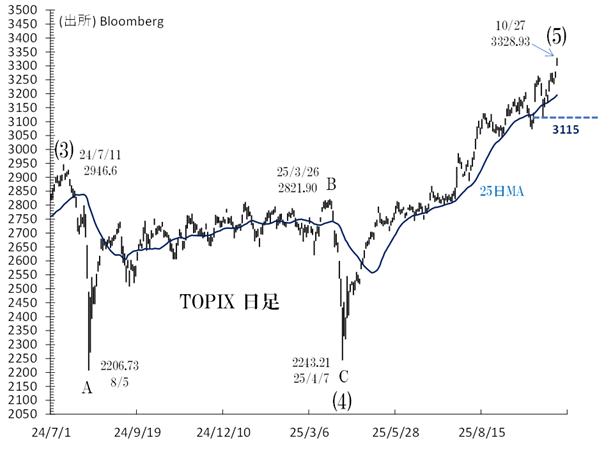

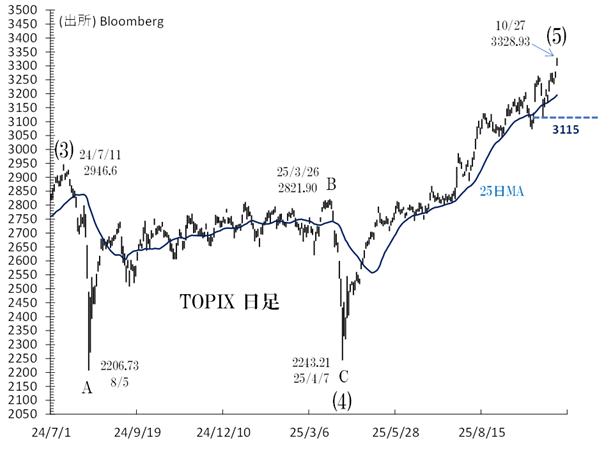

[TOPIX]

10月27日には一時3328まで上昇しました。これにより、フィボナッチ比率の目標価格[3323]が達成されたことになります。

[3323]…20年3月安値から24年7月高値までの上昇幅、すなわち第(1)波~第(3)波のネット上昇幅と、25年4月からの第(5)波上昇幅が、「1 : 0.618」になる水準

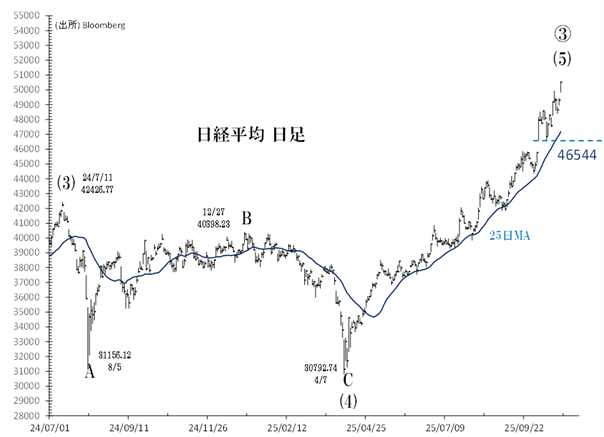

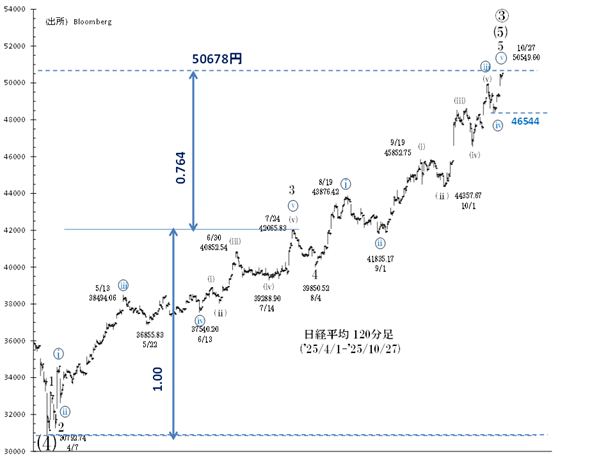

[日経平均]

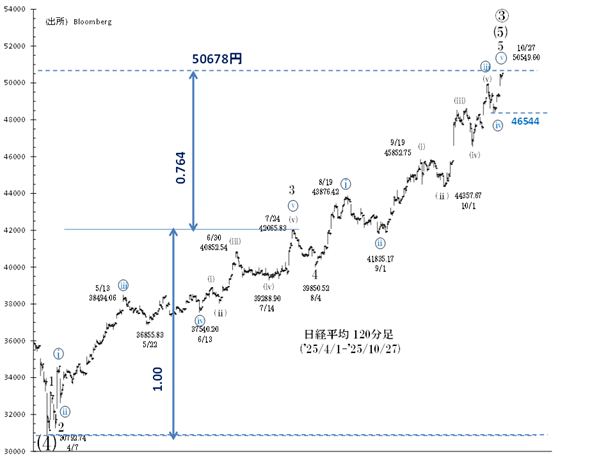

39,850円(8/4安値)以来の上昇はマイナー級・第5波です。さらに、46,910円(10/15安値)からの上昇は第5波中マルv波です。

10月27日、日経平均は初の5万円乗せとなりました(終値50,512円)。この日の高値(50,549円)は注目レベルのひとつ[50,569円]をほぼ満たしています。

加えてこの日は、日経平均総合かい離(25日・75日・200日MAかい離の合計)が49.17%まで拡大し、2013年5月24日(53.13%)以来12年5ヵ月ぶりの「株価上がり過ぎ」となりました。遠からず、このような極端な株高に対する反動安が始まる可能性があります。

なお上昇継続の場合、近いところの上値の節目は以下の通りです。

[50,745円]…インターミディエイト第(5)波の上昇幅が第(1)上昇幅の1.382倍になる水準

[51,264円]…プライマリー第➂波の上昇幅が第➀波上昇幅の2倍になる水準

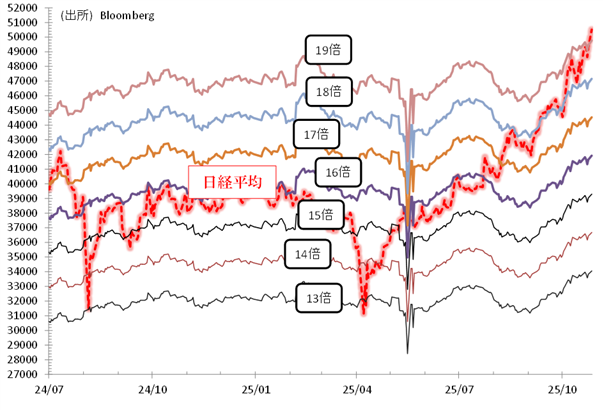

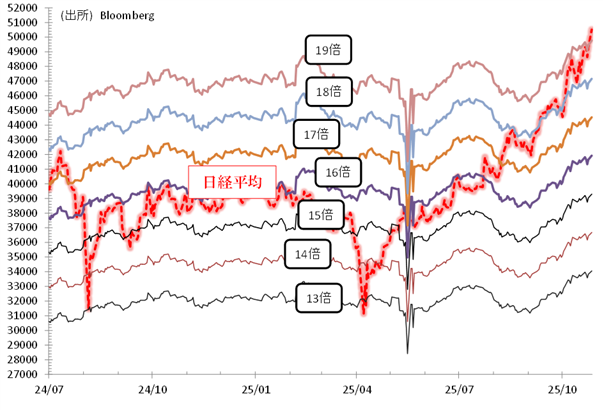

[予想PER別の日経平均水準]

10月27日の日経平均予想PERは19.28倍、予想EPSは2619円と過去最高となりました。

[NYダウ・S&P500]

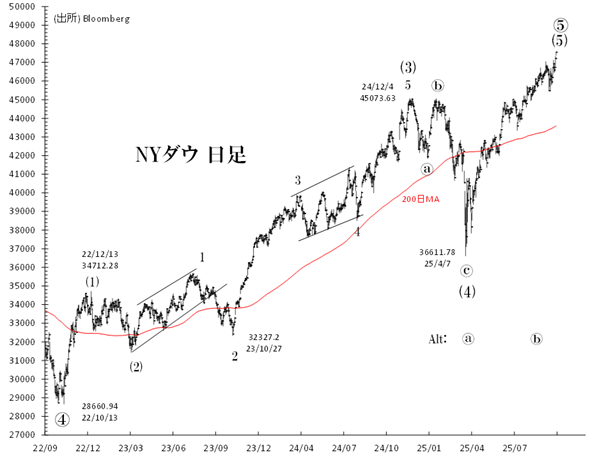

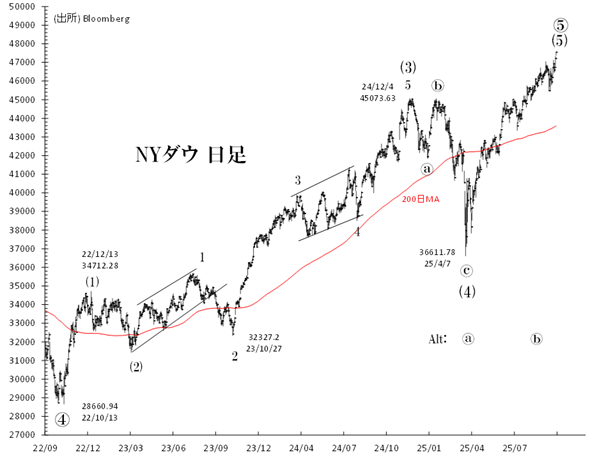

【NYダウ日足 エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

22年10月安値(28,660ドル)からの上昇は、プライマリー級の第➄波です。今年4月安値からの上昇はインターミディエイト級第(5)波に当たり、それを以て第➄波は終了します。

第➄波完了後に訪れる弱気相場は、控えめにみても高値から20%安となるでしょう。

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は「ランニング・トライアングル」におけるⓑ波とカウントされます。このシナリオでは、近々訪れるであろう下げ局面でも4月安値(36,611ドル)は維持されるでしょう。その後1~2年程度のもみ合いが続いた後に、新たな高値へ向かう展開があるでしょう。

10月27日は一時47,564ドルまで上昇、最高値を更新しました。

今後46,461ドル(10/23安値)を割ると、弱気シグナルが点灯します。

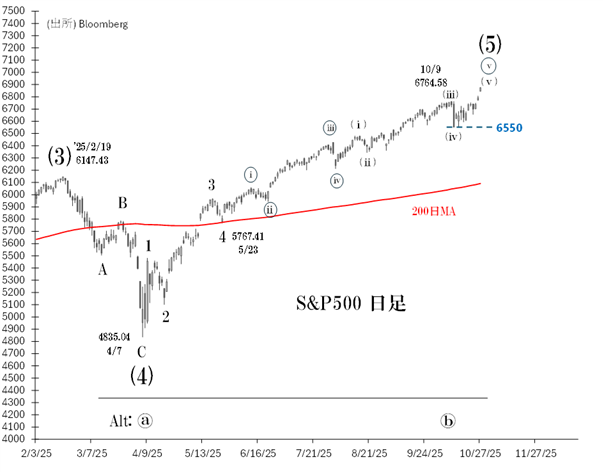

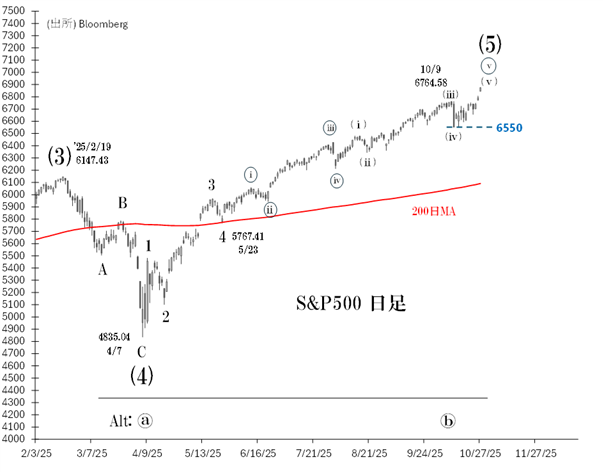

【S&P500日足 エリオット波動分析】

今年5月安値(5767)からの上昇第5波は延長し、第5波中マルv波も延長しています(5th wave extension of 5th wave extension)。

足元の連続ギャップを伴う上昇は、強気相場のフィナーレを飾るものかもしれません。ここから10月27日のギャップ(6807-6843)を埋める下げは、天井打ちのシグナル点灯とみることができましょう。

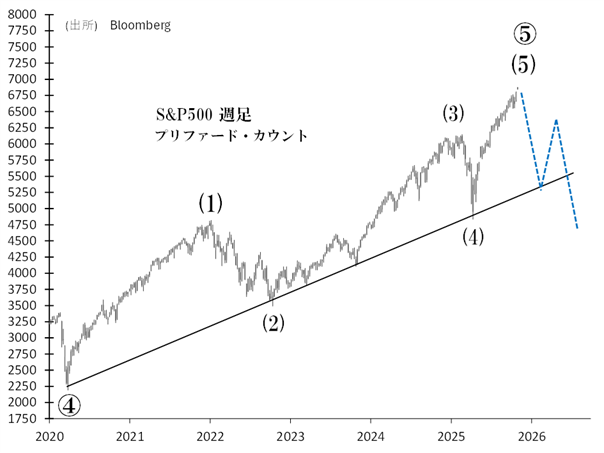

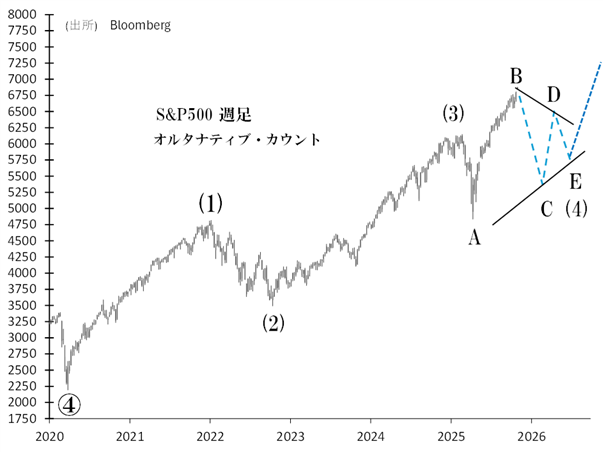

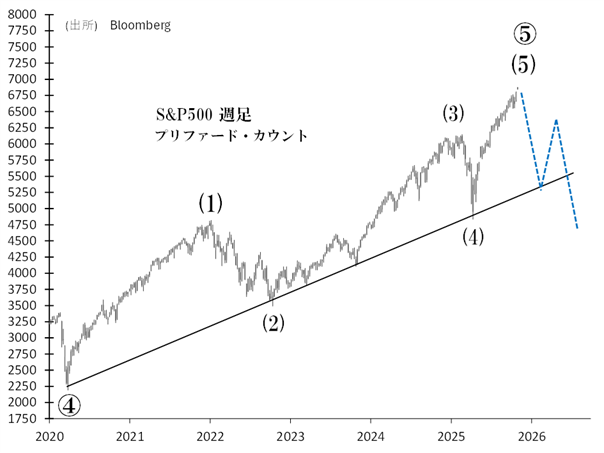

【S&P500 長期エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

4月安値(4835) からの上昇は、インターミディエイト級第(5)波に位置付けられ、それが終わると長期にわたる調整スタートとなります。それは4月安値を大きく下回ることが予想されます。

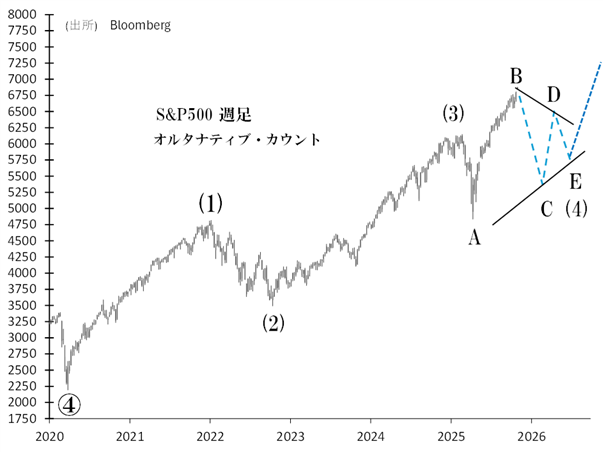

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は、トライアングル中ⓑ波のリバウンドに位置付けられます。

近々ⓒ波の下げがスタートし、それはⓐ波(2月~4月)下げ幅に対し62%~66%の大きさ(813~866ポイント)になるでしょう。このⓒ波によりS&P500は、5400を下回る展開になりそうです。

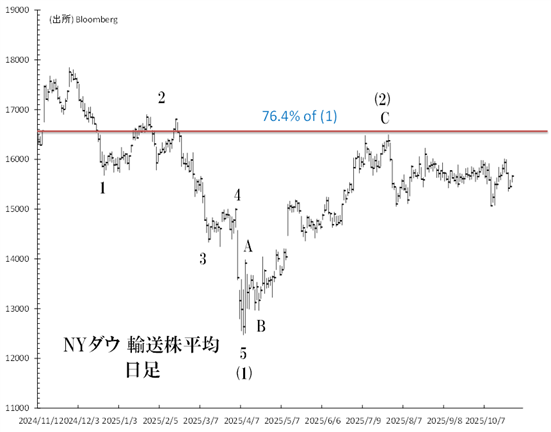

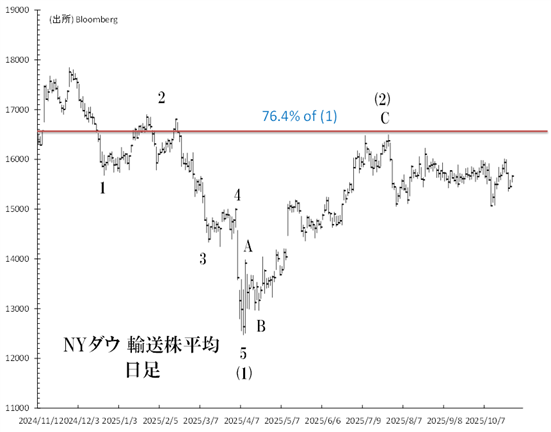

[ダウ輸送株平均] ダウ工業株平均と長期にわたる「未確認」が続いている

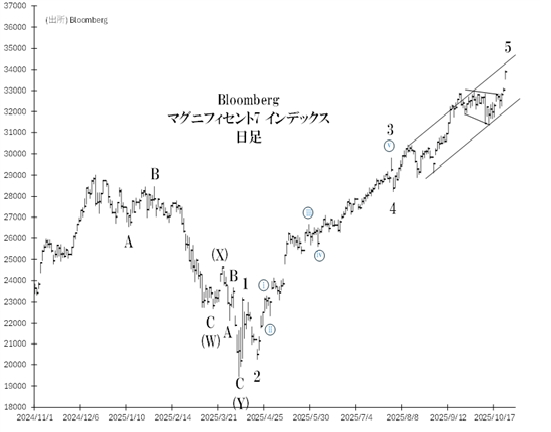

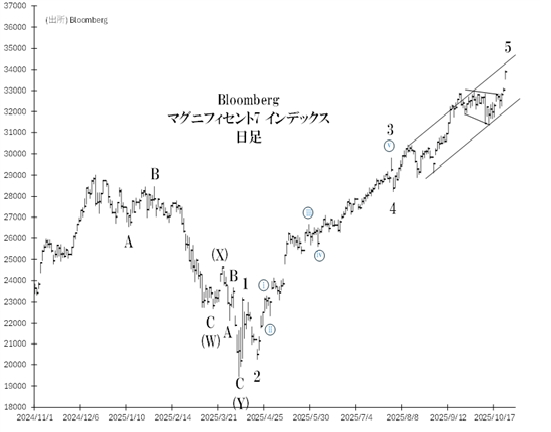

[マグニフィセント7] 4月からの上昇トレンドにおける最終波動

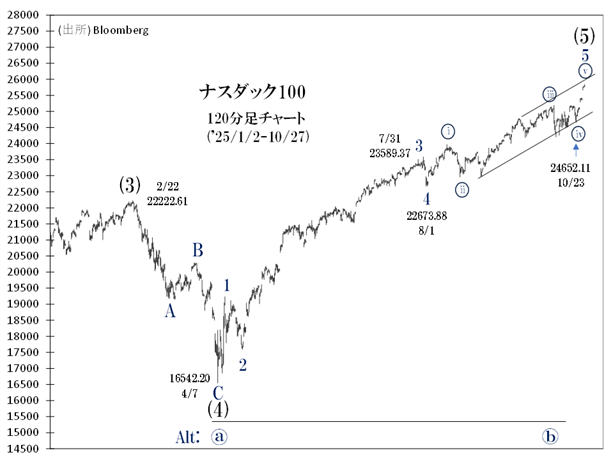

[ナスダック]

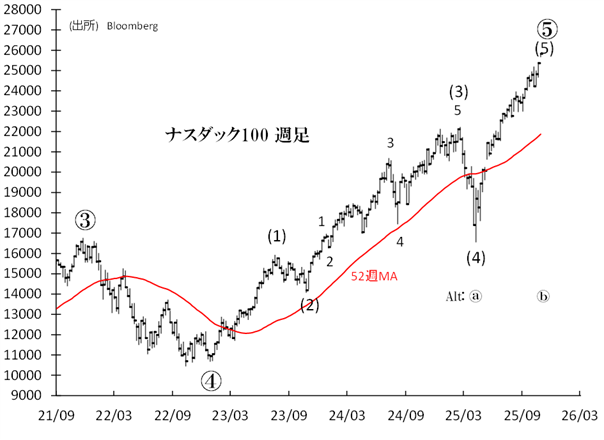

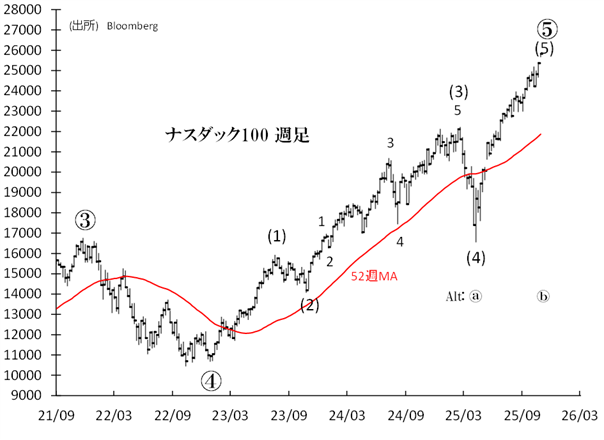

【ナスダック100 週足 エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

4月安値(16,542)からの上昇は、インターミディエイト級第(5)波の上昇に相当するとみられ、それはいつ終わってもおかしくありません。この第(5)波を以て2002年10月底を起点とする、プライマリー級の5波動(➀波~➄波)による上昇トレンドはすべて完了することになります。

近いうちに調整局面が始まるとみられますが、それは数年間ターム続く、長く大きなものになるでしょう。

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は「(ランニング)トライアングル」中B波に当たります。これはS&P500のオルタナティブ・カウントと同様であり、遠からずC波の下落に入る見通しです。これによると今後の調整規模は、想定されるシナリオではもっとも小さいと想定されます。それでもC波の下げ幅はA波のそれに対し62%~66%となり、B波の高値からは3500~3750ポイントの下げになるでしょう。

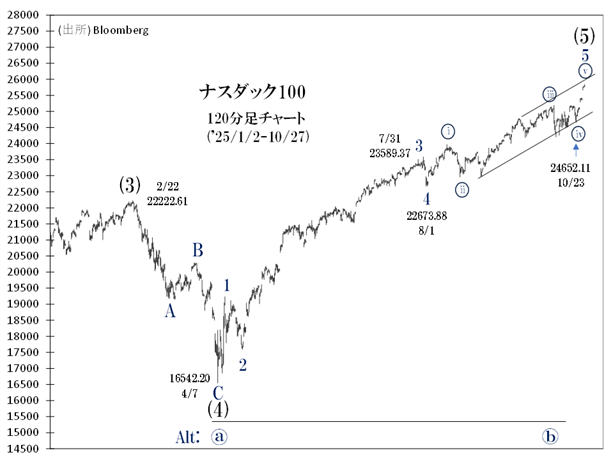

【ナスダック100 時間足 エリオット波動分析】

4月安値16,542からのインターミディエイト級第(5)波は、その最終的な高値へ向かっています。

22,673(8/1安値)からは、第(5)波におけるマイナー級第5波に当たります。さらに、24,652(10/23安値)からの上昇は、第5波におけるマイニュート級マルv波とみることができます。

上値メドは[25,945]、マルi波とマルv波が等しく上がる水準です。この節目に10月27日高値(25,839)は近づきました。

24日と27日には連続してギャップを生じています。27日のギャップ(25,418-25,656)を埋める下げがあれば、それは天井打ちの最初のシグナルになるでしょう。

大きな調整入りが近づいている可能性が高い、とみています。

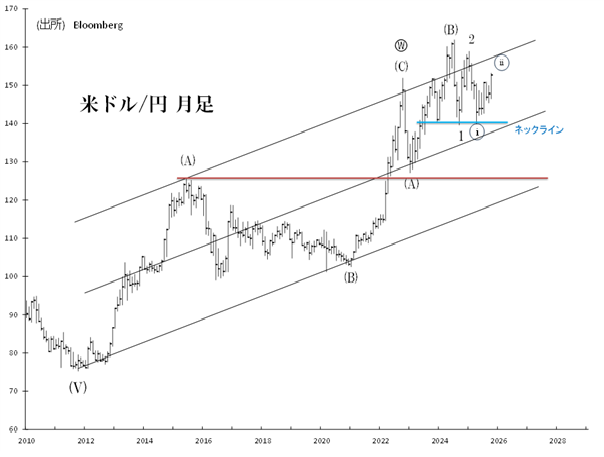

[米ドル/円]

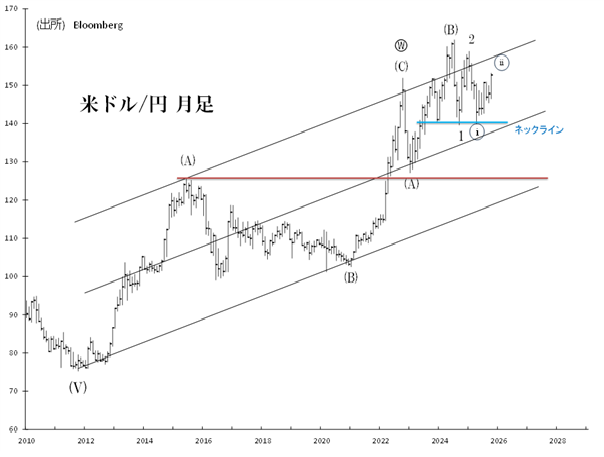

【月足・エリオット波動分析】

16年半サイクルによれば、米ドル/円(ドル/円)は2028年4月頃まで「円高の時間帯」が続きます。この時間帯においてドル/円の上値は抑えられるでしょう。筆者は28年4月頃までのどこかの時点で、1ドル=125円~120円へのドル安・円高になる可能性をみています。

4月下旬からドル/円はじり高が続いてきましたが、それも終わったか終わりつつあります。これからはドル安・円高トレンドがいつ再開してもおかしくありません。

おそらく26年前半にもドル/円は、139円処のネックラインを明確に割り込むでしょう。

それをきっかけに、「サード・オブ・サード」の強いドル安・円高トレンドが鮮明になるでしょう。

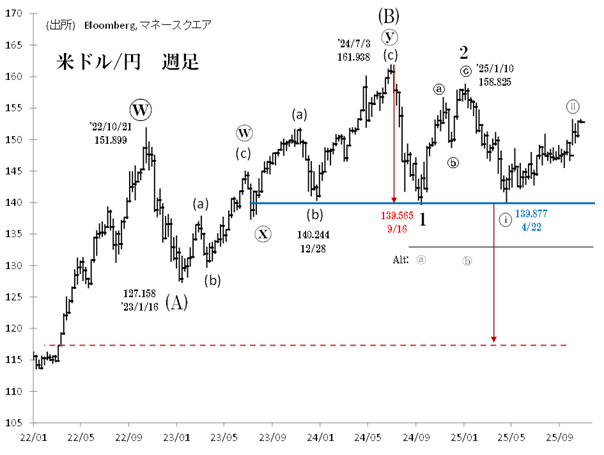

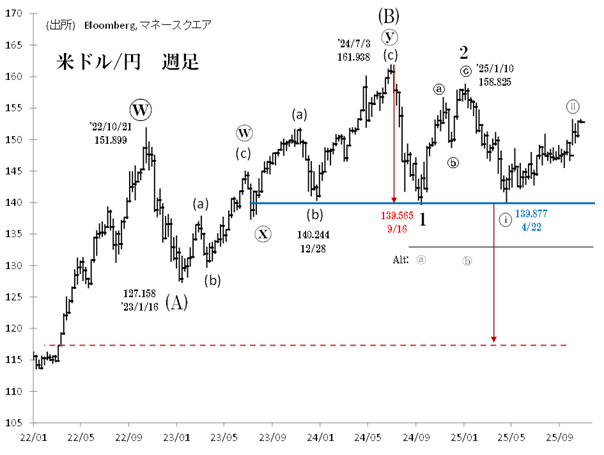

【週足 エリオット波動分析】

今年1月(158.825円)からは第3波によるドル安・円高に当たります。

この第3波を構成する副次波のうち、139.877円(4/22)からの上昇は、マルii波に相当します。

これまでの筆者の予想(1ドル=151円~154円を目指す展開)は135.240円(10/10)によりほぼ達成されており、ここからはマルii波完成後のマルiii波による下落(ドル安・円高)に対する備えが必要でしょう。

第1波と第3波が黄金分割(1:1.618)比率関係になると仮定すれば、 [122.625円]という目標値が得られます。ヘッド・アンド・ショルダーズに基づく垂直目標値は1ドル=120円割れです。

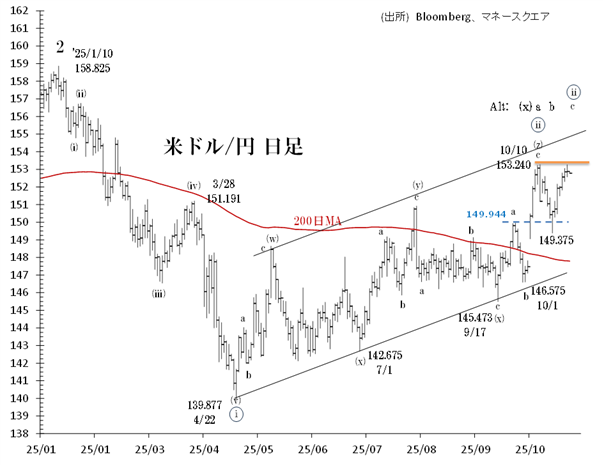

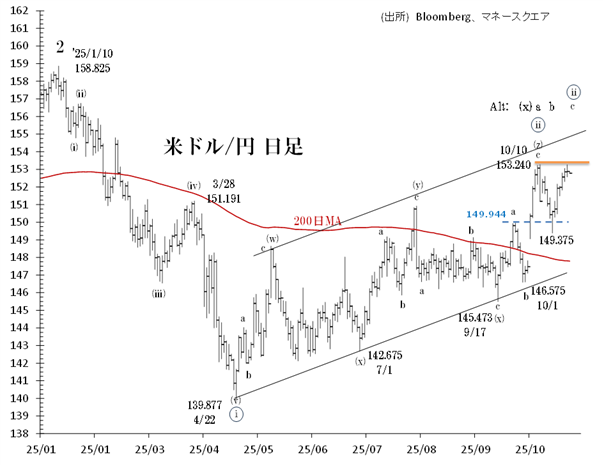

【日足 エリオット波動分析】

4月からのマルii波によるドル高・円安「トリプル・ジグザグ(w)-(x)-(y)-(x)-(z)」は、153.240円(10/10)で─1月からの円高の76.4%戻り水準[154.353円]には少し足りませんが─終了した可能性があります。

10月27日には一時153円台を回復しましたが、153.240円は抜いていません。

今後149.944円をNY市場の終値で下回ると、マルii波の完了及び、マルiii波によるドル安・円高開始の可能性が高まるでしょう。そうなれば当面は200日MAの147.80円処、さらに146.575円(10/1)を試す展開となりそうです。

オルタナティブ・カウントは、149.375円(10/17)からのドル高円安は(z)-c波というものです。この見方によれば目先的にも153.240円を上回り、154円台を伺う可能性があります。それを以てマルii波は完成するでしょう。

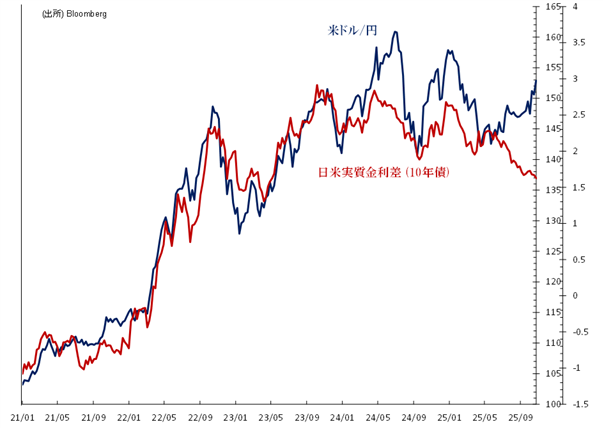

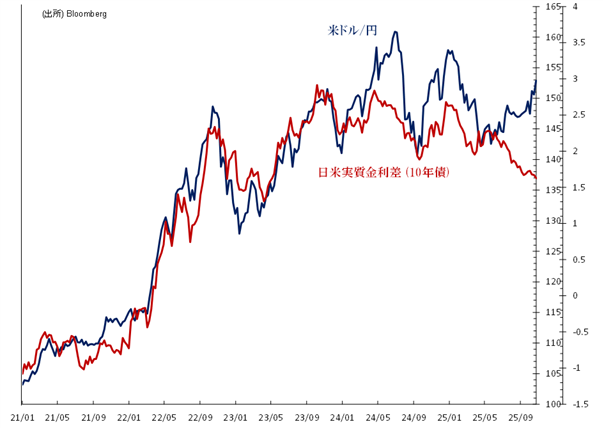

金利差からのドル/円推計値

足元、日米実質金利差からのドル/円推計値は[139.399円]です。

(おしらせ)10月1日に米政府機関が閉鎖となり、IMM通貨先物の建玉発表は停止しています。

これに伴い、発表再開までの間、建玉グラフの掲載を見合わせます。

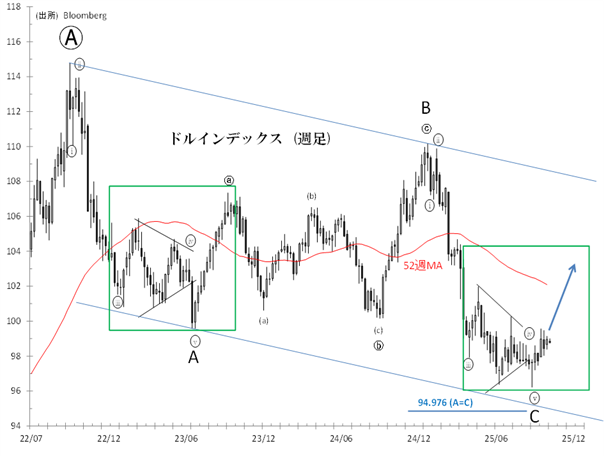

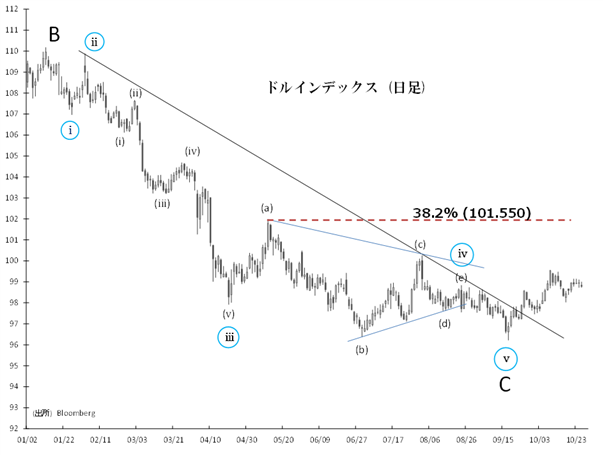

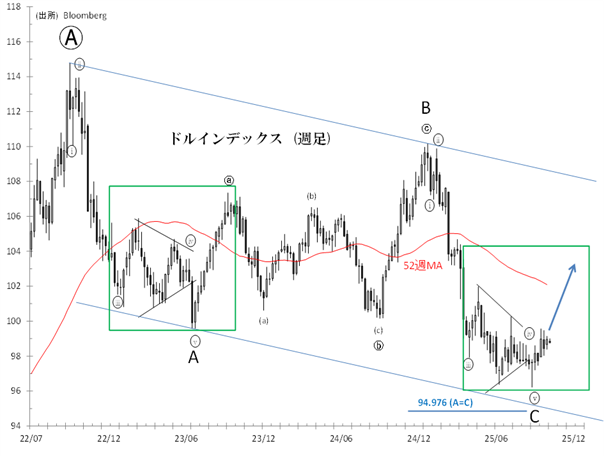

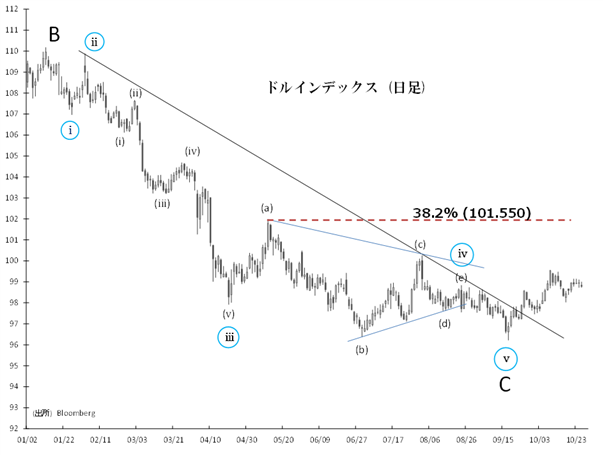

[ドルインデックス(ドル指数)]

【エリオット波動分析】

A波の最終局面(マルiv波-マルv波)とC波の最終局面は相似しており(フラクタル)、A波完了後の持続的なドル高(当時は23年7月中旬~10月上旬まで12週間のドル高でした)が、再現されようとしています。

96.218(9/17)を以て、22年高値からのジグザグ(A-B-C)は終わった可能性があります。

そうであれば、当面はC波のドル安に対する38.2%戻り水準[101.550]を目指すでしょう。

A波終了後にみられた持続的ドル高(ⓐ波)は、A波のちょうど半分を戻しました。今回も同様なら、遠からずC波の半値戻り水準[103.197]に達する可能性があります。

もっとも長期的にはドル安(Ⓑ波)基調は継続し、2026年には一段とドル安が強まるでしょう。

筆者は、ドル安Ⓑ波は短くとも2028年頃まで続くとみています。

エリオット波動とは

株式・為替動向を予想する心強いテクニカル手法

米国人ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、今後の株式や為替など市場価格の動向を予想する手法です。相場は5つの上昇波と3つの下降波(合計8つの波)で一つの周期を作るパターンに従って展開するとされます。

このパターンは集団心理によるもので、数分から数十年といった様々な時間軸において観察されます。

フィボナッチ数列、黄金分割比率をチャート分析に初めて導入したのもエリオットです。

☆こちらもオススメ

YouTube エリオットView 10月27日 [「日経平均5万円」反動安への備えを!]

(お知らせ) 次回号の発行は11月4日(火)の予定です。

[日経平均]

【当面の想定レンジ】 40,000~51,260円

[NYダウ・S&P500]

【当面の想定レンジ】 (NYダウ) 40,000~47,800ドル

(S&P500) 5000~7000

[ナスダック]

【当面の想定レンジ】 (ナスダック100) 21,000~25,500

(ナスダック総合) 19,000~23,500

[米ドル/円]

【当面の想定レンジ】 130.000~154.000円

[ドルインデックス(ドル指数)]

【当面の想定レンジ】 95.000~102.000

[日経平均]

【週足 エリオット波動分析】

今年4月7日安値(30,792.74円)からインターミディエイト級第(5)波の上昇にあり、この第(5)波完成を以て、コロナショック底(16,358.19円、20年3月)からのプライマリー第➂波は完成します。

「9~10月に日経平均が4万5000円~4万9000円」という筆者の予想は十二分に達成されました。

21年2月以来の上チャネルライン水準 (今月4万8000円処)から上放れた強い動きは、強気相場の最終最後の局面における吹き上がり=スローオーバー(throw-over)とみられます。

今週は4月7日週から29週目ですが、週次トレンドは半年(26週)程度で一巡することが珍しくありません。日経平均はいつ高値を付けてもおかしくなく、ひとたびピークアウトの後は、当面2026年2月頃※までの下値模索となりそうです。

※週次サイクルの間隔(安値から安値)は42週程度です。これによると、現行サイクルの終了は、今年4月7週から42週程度を経過する2026年2月頃と想定できます。

[TOPIX]

10月27日には一時3328まで上昇しました。これにより、フィボナッチ比率の目標価格[3323]が達成されたことになります。

[3323]…20年3月安値から24年7月高値までの上昇幅、すなわち第(1)波~第(3)波のネット上昇幅と、25年4月からの第(5)波上昇幅が、「1 : 0.618」になる水準

[日経平均]

39,850円(8/4安値)以来の上昇はマイナー級・第5波です。さらに、46,910円(10/15安値)からの上昇は第5波中マルv波です。

10月27日、日経平均は初の5万円乗せとなりました(終値50,512円)。この日の高値(50,549円)は注目レベルのひとつ[50,569円]をほぼ満たしています。

加えてこの日は、日経平均総合かい離(25日・75日・200日MAかい離の合計)が49.17%まで拡大し、2013年5月24日(53.13%)以来12年5ヵ月ぶりの「株価上がり過ぎ」となりました。遠からず、このような極端な株高に対する反動安が始まる可能性があります。

なお上昇継続の場合、近いところの上値の節目は以下の通りです。

[50,745円]…インターミディエイト第(5)波の上昇幅が第(1)上昇幅の1.382倍になる水準

[51,264円]…プライマリー第➂波の上昇幅が第➀波上昇幅の2倍になる水準

[予想PER別の日経平均水準]

10月27日の日経平均予想PERは19.28倍、予想EPSは2619円と過去最高となりました。

[NYダウ・S&P500]

【NYダウ日足 エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

22年10月安値(28,660ドル)からの上昇は、プライマリー級の第➄波です。今年4月安値からの上昇はインターミディエイト級第(5)波に当たり、それを以て第➄波は終了します。

第➄波完了後に訪れる弱気相場は、控えめにみても高値から20%安となるでしょう。

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は「ランニング・トライアングル」におけるⓑ波とカウントされます。このシナリオでは、近々訪れるであろう下げ局面でも4月安値(36,611ドル)は維持されるでしょう。その後1~2年程度のもみ合いが続いた後に、新たな高値へ向かう展開があるでしょう。

10月27日は一時47,564ドルまで上昇、最高値を更新しました。

今後46,461ドル(10/23安値)を割ると、弱気シグナルが点灯します。

【S&P500日足 エリオット波動分析】

今年5月安値(5767)からの上昇第5波は延長し、第5波中マルv波も延長しています(5th wave extension of 5th wave extension)。

足元の連続ギャップを伴う上昇は、強気相場のフィナーレを飾るものかもしれません。ここから10月27日のギャップ(6807-6843)を埋める下げは、天井打ちのシグナル点灯とみることができましょう。

【S&P500 長期エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

4月安値(4835) からの上昇は、インターミディエイト級第(5)波に位置付けられ、それが終わると長期にわたる調整スタートとなります。それは4月安値を大きく下回ることが予想されます。

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は、トライアングル中ⓑ波のリバウンドに位置付けられます。

近々ⓒ波の下げがスタートし、それはⓐ波(2月~4月)下げ幅に対し62%~66%の大きさ(813~866ポイント)になるでしょう。このⓒ波によりS&P500は、5400を下回る展開になりそうです。

[ダウ輸送株平均] ダウ工業株平均と長期にわたる「未確認」が続いている

[マグニフィセント7] 4月からの上昇トレンドにおける最終波動

[ナスダック]

【ナスダック100 週足 エリオット波動分析】

(プリファード・カウント)

4月安値(16,542)からの上昇は、インターミディエイト級第(5)波の上昇に相当するとみられ、それはいつ終わってもおかしくありません。この第(5)波を以て2002年10月底を起点とする、プライマリー級の5波動(➀波~➄波)による上昇トレンドはすべて完了することになります。

近いうちに調整局面が始まるとみられますが、それは数年間ターム続く、長く大きなものになるでしょう。

(オルタナティブ・カウント)

4月からの上昇は「(ランニング)トライアングル」中B波に当たります。これはS&P500のオルタナティブ・カウントと同様であり、遠からずC波の下落に入る見通しです。これによると今後の調整規模は、想定されるシナリオではもっとも小さいと想定されます。それでもC波の下げ幅はA波のそれに対し62%~66%となり、B波の高値からは3500~3750ポイントの下げになるでしょう。

【ナスダック100 時間足 エリオット波動分析】

4月安値16,542からのインターミディエイト級第(5)波は、その最終的な高値へ向かっています。

22,673(8/1安値)からは、第(5)波におけるマイナー級第5波に当たります。さらに、24,652(10/23安値)からの上昇は、第5波におけるマイニュート級マルv波とみることができます。

上値メドは[25,945]、マルi波とマルv波が等しく上がる水準です。この節目に10月27日高値(25,839)は近づきました。

24日と27日には連続してギャップを生じています。27日のギャップ(25,418-25,656)を埋める下げがあれば、それは天井打ちの最初のシグナルになるでしょう。

大きな調整入りが近づいている可能性が高い、とみています。

[米ドル/円]

【月足・エリオット波動分析】

16年半サイクルによれば、米ドル/円(ドル/円)は2028年4月頃まで「円高の時間帯」が続きます。この時間帯においてドル/円の上値は抑えられるでしょう。筆者は28年4月頃までのどこかの時点で、1ドル=125円~120円へのドル安・円高になる可能性をみています。

4月下旬からドル/円はじり高が続いてきましたが、それも終わったか終わりつつあります。これからはドル安・円高トレンドがいつ再開してもおかしくありません。

おそらく26年前半にもドル/円は、139円処のネックラインを明確に割り込むでしょう。

それをきっかけに、「サード・オブ・サード」の強いドル安・円高トレンドが鮮明になるでしょう。

【週足 エリオット波動分析】

今年1月(158.825円)からは第3波によるドル安・円高に当たります。

この第3波を構成する副次波のうち、139.877円(4/22)からの上昇は、マルii波に相当します。

これまでの筆者の予想(1ドル=151円~154円を目指す展開)は135.240円(10/10)によりほぼ達成されており、ここからはマルii波完成後のマルiii波による下落(ドル安・円高)に対する備えが必要でしょう。

第1波と第3波が黄金分割(1:1.618)比率関係になると仮定すれば、 [122.625円]という目標値が得られます。ヘッド・アンド・ショルダーズに基づく垂直目標値は1ドル=120円割れです。

【日足 エリオット波動分析】

4月からのマルii波によるドル高・円安「トリプル・ジグザグ(w)-(x)-(y)-(x)-(z)」は、153.240円(10/10)で─1月からの円高の76.4%戻り水準[154.353円]には少し足りませんが─終了した可能性があります。

10月27日には一時153円台を回復しましたが、153.240円は抜いていません。

今後149.944円をNY市場の終値で下回ると、マルii波の完了及び、マルiii波によるドル安・円高開始の可能性が高まるでしょう。そうなれば当面は200日MAの147.80円処、さらに146.575円(10/1)を試す展開となりそうです。

オルタナティブ・カウントは、149.375円(10/17)からのドル高円安は(z)-c波というものです。この見方によれば目先的にも153.240円を上回り、154円台を伺う可能性があります。それを以てマルii波は完成するでしょう。

金利差からのドル/円推計値

足元、日米実質金利差からのドル/円推計値は[139.399円]です。

(おしらせ)10月1日に米政府機関が閉鎖となり、IMM通貨先物の建玉発表は停止しています。

これに伴い、発表再開までの間、建玉グラフの掲載を見合わせます。

[ドルインデックス(ドル指数)]

【エリオット波動分析】

A波の最終局面(マルiv波-マルv波)とC波の最終局面は相似しており(フラクタル)、A波完了後の持続的なドル高(当時は23年7月中旬~10月上旬まで12週間のドル高でした)が、再現されようとしています。

96.218(9/17)を以て、22年高値からのジグザグ(A-B-C)は終わった可能性があります。

そうであれば、当面はC波のドル安に対する38.2%戻り水準[101.550]を目指すでしょう。

A波終了後にみられた持続的ドル高(ⓐ波)は、A波のちょうど半分を戻しました。今回も同様なら、遠からずC波の半値戻り水準[103.197]に達する可能性があります。

もっとも長期的にはドル安(Ⓑ波)基調は継続し、2026年には一段とドル安が強まるでしょう。

筆者は、ドル安Ⓑ波は短くとも2028年頃まで続くとみています。

エリオット波動とは

株式・為替動向を予想する心強いテクニカル手法

米国人ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、今後の株式や為替など市場価格の動向を予想する手法です。相場は5つの上昇波と3つの下降波(合計8つの波)で一つの周期を作るパターンに従って展開するとされます。

このパターンは集団心理によるもので、数分から数十年といった様々な時間軸において観察されます。

フィボナッチ数列、黄金分割比率をチャート分析に初めて導入したのもエリオットです。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。