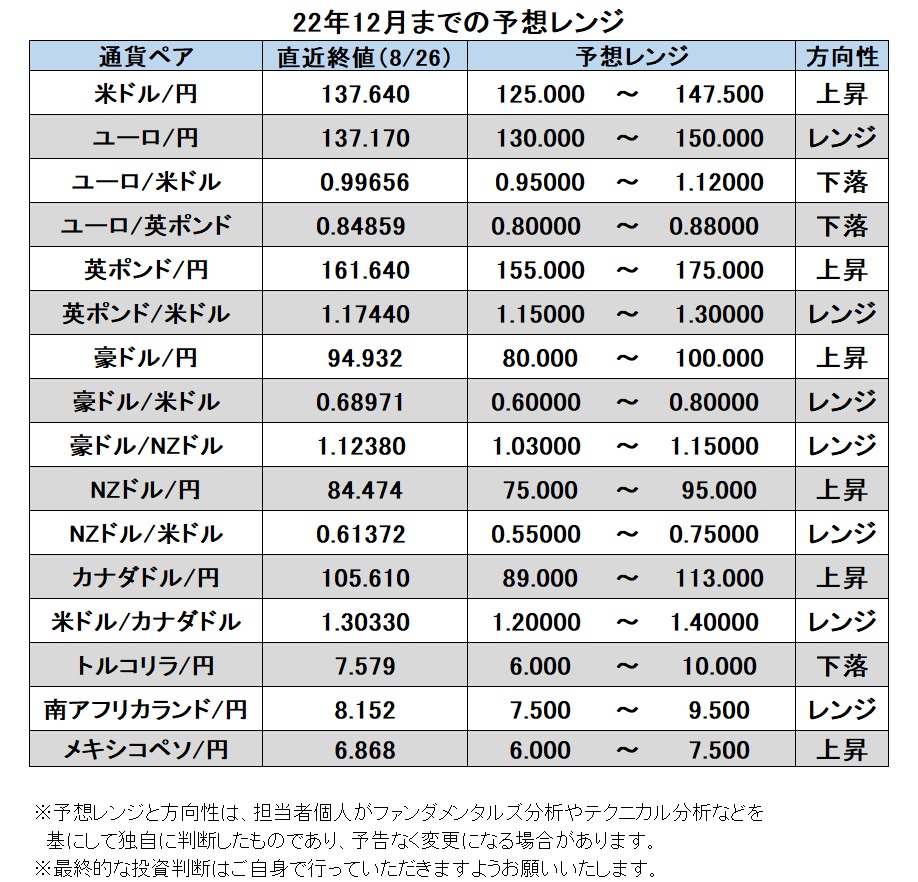

22年12月までの為替相場展望(アップデート2)

2022/08/29 14:36

| 本レポートは、6月27日配信の「マネースクエア四季報」で提示した22年12月末までの為替相場見通しを先月に続いてアップデートしたものです。 |

過去1カ月間(7/29-8/29)の主要通貨の騰落率をみると、自国の中銀が利上げを継続しているメキシコペソが最も強く、次いで米ドルでした。一方で、ジョンソン首相が辞任したこともあって英ポンドが最も弱く、日銀の金融緩和継続姿勢を背景に円がその次でした。

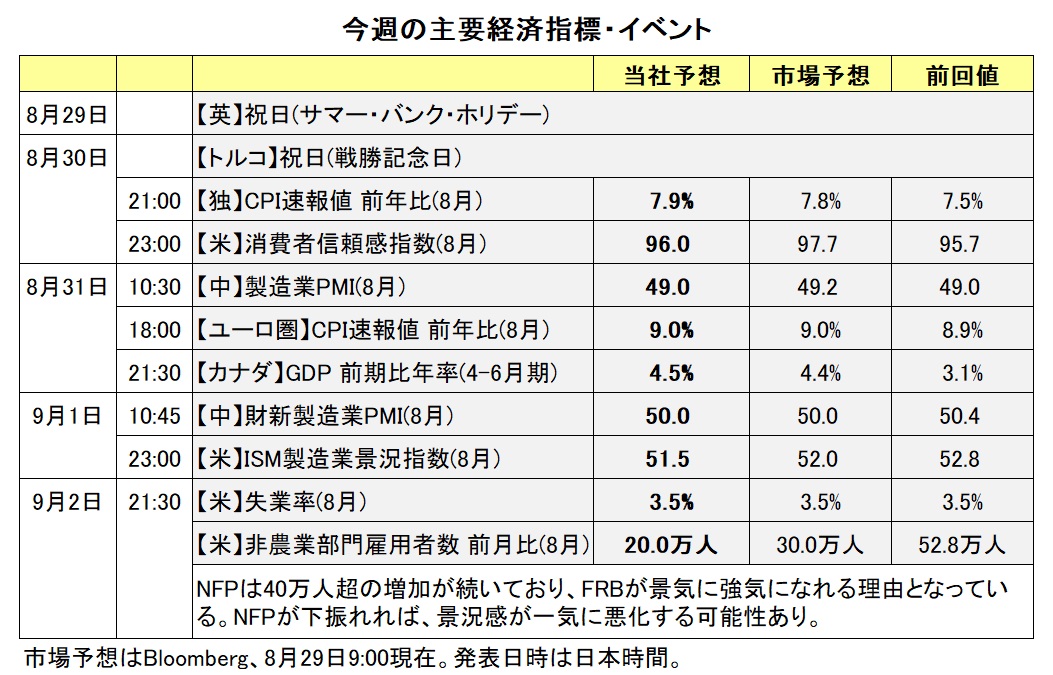

原油価格が6月中旬以降に軟化傾向にあるなど、インフレ圧力はやや低下しているかもしれません。それでも、8月25-27日のジャクソンホール会議で改めて確認されたように、日銀やTCMB(トルコ中銀)を除く主要中銀は高インフレを抑制すべく利上げを継続する意向のようです。そのため、景気が犠牲になる可能性が高まっています。

マンスリー8月号(8/1配信)で、米経済の3つのシナリオのうち、ソフトランディングの確率を引き下げ、クラッシュランディングの確率を引き上げました。今回は各シナリオの確率を据え置きます。22年末までの期間でみれば米景気の拡大が続く、とりわけ雇用情勢は堅調を持続すると判断しているためです。ただし、今後の状況次第ではメインシナリオをノーランディングからクラッシュランディングへと変更する必要が出てくるかもしれません。米国の経済指標、とりわけ雇用関連には要注意でしょう。

ノーランディング:米ドル/円の上昇継続 (筆者の定性判断による生起確率55%)

ソフトランディング:米ドル/円の上昇一服 (同上、生起確率30%)⇒8/1時点で15%へ

クラッシュランディング:米ドル/円の下落 (同上、生起確率15%)⇒8/1時点で30%へ

◇2022年12月までの主なイベント:

9月5日 英国保守党党首選

9月25日 イタリア総選挙

11月8日 米中間選挙

<西田>

米ドル/円:125.000円~147.500円

ジャクソンホール会議で、パウエルFRB議長は高インフレ抑制のために利上げを継続する意向を再表明しました。そして、「早急すぎる緩和のリスクを歴史が警告している」と述べて、市場の一部にある利下げ観測をけん制しました。対照的に、黒田日銀総裁は「賃金と物価が安定的かつ持続可能な形で上昇するまで、金融緩和を続ける以外に選択肢はない」と述べ、金融緩和を続ける姿勢を堅持しました。

金融政策見通しの違いを基にすれば、米ドル/円は上昇が予想されます。ただし、米国でリセッション(景気後退)の懸念が強まるようなら、米ドル/円は頭の重い展開となりそうです。米株の動向やイールドカーブ(利回り曲線)の形状変化にこれまで以上に注目する必要がありそうです。

7月初め以降、米国の短期金利(2年物国債利回り)が長期金利(同10年物)を上回っており、いわゆる「イールドカーブの逆転(逆イールド)」が発生しています。両者の格差(短期>長期)は8月上旬をピークとし、その後は拡大していません。今後、イールドカーブの逆転が長期化し、かつ格差が拡大するようであれば、リセッションが現実味を帯びてきそうです。

11月8日の米中間選挙では、共和党が上院と下院で過半数の議席を獲得するかどうか。上院の見通しが拮抗する一方で、下院は共和党が優勢のようです。民主党が下院や上院の過半数を失うようであれば、バイデン大統領のレームダック化(政権運営能力の低下)は避けられないでしょう。民主党は人工中絶や銃規制に関する最高裁判決に対する不満をどれだけ票に結びつけられるでしょうか。経済情勢が悪化している時に政府が機能不全を起こせば、金融市場や米ドルの下押し要因になりそうです。<西田>

注目点・イベントなど

・米GDPが2四半期連続マイナスとなった後の7-9月期以降の経済情勢。

・FOMCの「ドット・プロット(中央値)」が示唆する政策金利の軌道。

・米長短金利やイールドカーブ(利回り曲線)の形状変化。

・日銀の長短金利操作付き量的・質的金融緩和に変化はないか、とくに長期金利の動向。

ユーロ/円:130.000円~150.000円

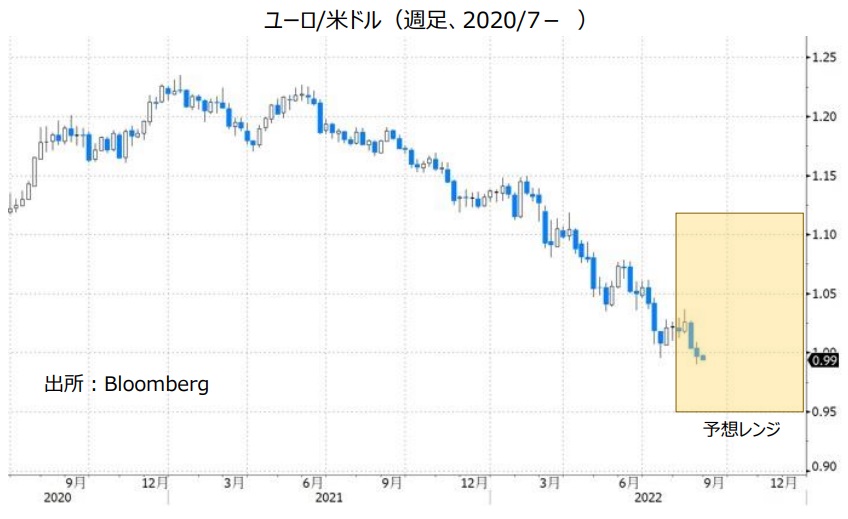

ユーロ/米ドル:0.95000米ドル~1.12000米ドル

ユーロ/英ポンド:0.80000ポンド~0.88000ポンド

欧州では8月に入って、天然ガスの価格や電力料金が急騰しており、景気に強い下押し圧力が加わっています。それでも、ECBは高インフレ抑制のために利上げを継続する意向です。8月26日時点のOIS(翌日物金利スワップ)に基づけば、市場は少なくとも23年7月まではECBが利上げを続けると予想しています。政策金利(中銀預金金利)は現在の0.00%から2%程度まで上昇が見込まれています。

もっとも、リセッションの可能性が米国よりユーロ圏の方がはるかに高いため、ユーロ/米ドルは軟調に推移しそうです。ユーロ/米ドルは足もとでパリティ割れを示現しており、それが長期化する可能性があります。

9月25日に実施されるイタリアの選挙もユーロ安要因となるかもしれません。中道右派連合が政権を獲得する可能性が高く、その場合は第一党になると予想される「同胞」のメロー二氏がイタリア初の女性首相になりそうです。メロー二氏は極右政党の党首であり、EUやユーロ圏の足並みを乱すかもしれません。<西田>

注目点・イベントなど

・ウクライナ戦争の行方、エネルギー価格の動向。

・ECBはリセッションでも利上げを継続するか。

・イタリア政局・総選挙の行方、反ユーロ勢力が勢いを強めるか。

英ポンド/円:155.000円~175.000円

英ポンド/米ドル:1.15000米ドル~1.30000米ドル

BOEは21年12月に0.15%の利上げを行った後、今年6月までの4回連続のMPC(金融政策委員会)で0.25%の利上げを実施。8月4日のMPCで0.50%の利上げに踏み切りました。

8月26日時点のOIS(翌日物金利スワップ)によれば、市場が予想するBOE(英中銀)の政策金利は23年3月に4.00%を超えて、米FRBの政策金利を上回ります。景況感が悪化するなかでの利上げは必ずしも通貨高につながらないでしょうが、ある程度の下支えにはなりそうです。

英国でも首相が交代します。保守党員による決選投票で、トラス外相がスナク元外相を破って党首になる(=首相になる)可能性が高いようです。結果判明は9月5日。トラス外相は、保守党の中でも右寄りの傾向が強いようです。英国はブレグジット(EU離脱)後もアイルランド国境などの問題を抱えています。新しい首相がブレグジット協定の見直しや修正を迫るならば、英ポンドに下押し圧力が加わりそうです。<西田>

注目点・イベントなど

・英国の景気・物価動向。本格的なリセッションになるか。

・BOEの金融政策の行方。

・英国政局の行方、次期首相はどのような政策を打ち出すか。

豪ドル/円:80.000円~100.000円

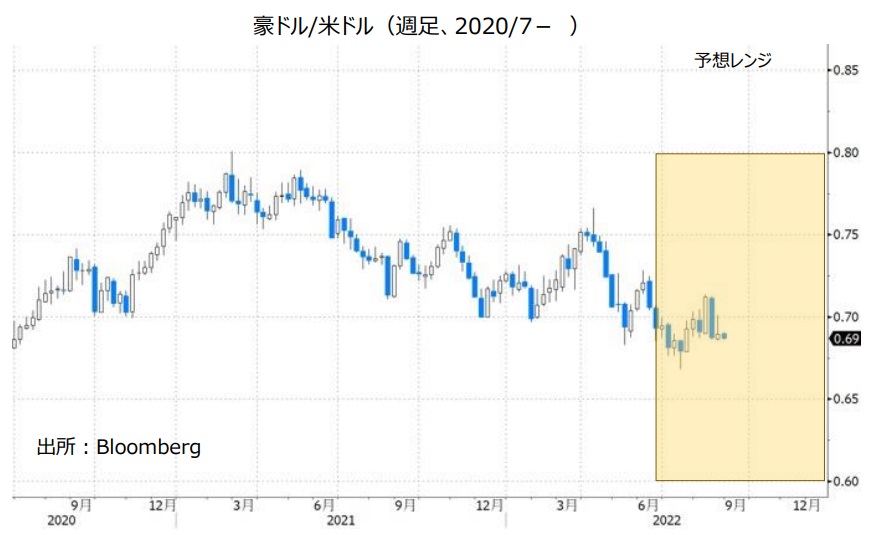

豪ドル/米ドル:0.60000米ドル~0.80000米ドル

豪ドル/NZドル:1.03000NZドル~1.15000NZドル

RBA(豪中銀)は5月に利上げを開始し、前回8月2日の政策会合まで4会合連続の利上げを実施。RBAの現在の政策金利は1.85%です。

RBAは8月会合時の声明で「今後数カ月間、(豪州の)金融情勢を正常化するプロセスにおいてさらなる措置を講じる見込み」と表明。今後も利上げを継続する意向を示しました。市場の金融政策見通しを反映するOIS(翌日物金利スワップ)によれば、市場ではRBAの政策金利は22年末までに3.35%へ、23年半ばには3.85%へと上昇するとの見方が有力です。日銀は大規模な金融緩和策を継続する姿勢を示しており、RBAと日銀との金融政策の方向性の違いを考えれば、豪ドル/円は堅調に推移しそうです。

豪ドル/米ドルについては、米FRBの金融政策にも影響を受けると考えられます。FRBの利上げ打ち止め観測が市場で強まる場合には、豪ドル/米ドルは堅調に推移するとみられます。

一方で豪ドルには、投資家のリスク意識の変化(リスクオン/リスクオフ)を反映しやすいという特徴があります。米国など主要国の株価が下落を続けるなどしてリスクオフ(リスク回避)の動きが強まれば、豪ドル/円や豪ドル/米ドルの上値を抑える要因になる可能性があります。

***

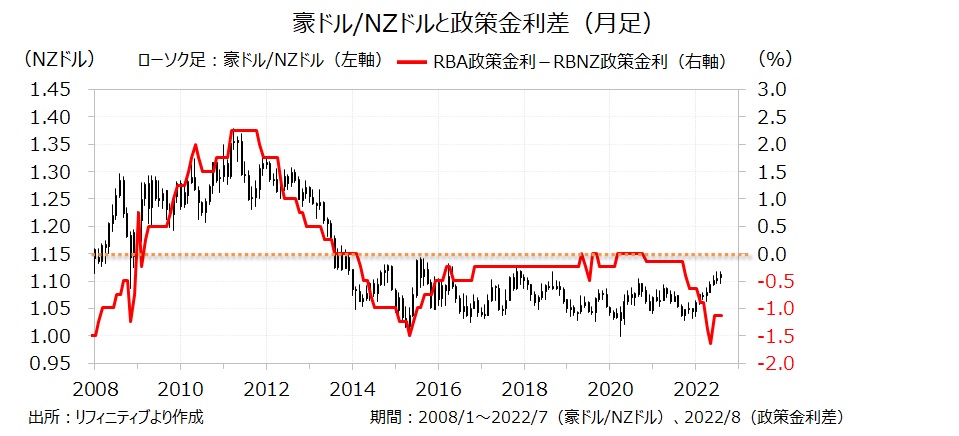

豪ドル/NZドルは8月26日に17年10月以来、4年10カ月ぶりの高値をつけました。足もとの豪ドル/NZドル上昇の主な要因として、「RBAはRBNZ(NZ中銀)よりも積極的に利上げする」と市場が予想していることのほか、NZの4-6月期の小売売上高(8/25発表)が弱い結果だったことが挙げられます。NZの小売売上高は前期比マイナス2.3%と、市場予想(プラス1.7%)に反して1-3月期から減少しました。

一方で、13年7月以降、1.10~1.15NZドルのレンジ内で上下動を繰り返しており、現状ではそのレンジ内での値動きです。また、長い目でみれば豪ドル/NZドルは、RBAとRBNZの金融政策が重要なカギを握ると考えられます。

08年1月以降の「豪ドル/NZドル」と「RBAとRBNZの政策金利差」の関係をみると、RBAの政策金利がRBNZの政策金利を上回る局面で、おおむね豪ドル/NZドルは1.15NZドルを上回っています。これを参考にすれば、豪ドル/NZドルが1.15NZドルを超えるには、RBAとRBNZの政策金利が逆転する必要がありそうです(現在の政策金利は、RBAが1.85%、RBNZは3.00%)。

OIS(翌日物金利スワップ)によれば、23年半ばまでにRBAの政策金利は3.85%へ、RBNZの政策金利は4.25%へと上昇するとの見方が有力。市場の見方通りなら、政策金利の水準はRBNZの方が高い状況が続くことになります。

RBAは市場の見方ほど政策金利を引き上げない可能性もあります。RBAは5月以降急激に利上げを行ったうえ、今後も積極的に利上げすれば、豪景気にかなりの打撃になるからです。<八代>

注目点・イベントなど

・RBA(豪中銀)の利上げペース。

・主要国の株価動向には注意が必要か。リスクオフは豪ドルにとってマイナス材料。

・資源(主に鉄鉱石)価格は上昇するか。資源価格の上昇は豪ドルの上昇要因。

NZドル/円:75.000円~95.000円

NZドル/米ドル:0.55000米ドル~0.75000米ドル

RBNZ(NZ中銀)は8月17日の政策会合で、0.50%の利上げを行うことを決定。政策金利を2.50%から3.00%へと引き上げました。RBNZの利上げは7会合連続です。

RBNZは8月の会合で四半期に一度の金融政策報告を公表。政策金利のピーク水準の見通しを5月時点の3.95%から4.10%へと上方修正し、ピークに達する時期も1四半期前倒ししました(23年7-9月期から同4-6月期へ)。市場はRBNZの政策金利についてRBNZと同じような見方をしており、市場の金融政策見通しを反映するOIS(翌日物金利スワップ)によると、RBNZの政策金利は23年半ばまでに4.25%へと上昇するとの見方が有力です。RBNZの利上げ観測に支えられて、NZドル/円は堅調に推移しそうです。

NZドル/米ドルについては、米FRBの金融政策にも影響を受けると考えられます。FRBの利上げ打ち止め観測が市場で強まる場合には、NZドル/米ドルは堅調に推移するとみられます。

NZドルは豪ドルと同様に、投資家のリスク意識の変化(リスクオン/リスクオフ)にも影響を受けやすいという特徴があります。主要国の株価が下落を続けるなどしてリスクオフ(リスク回避)の動きが強まる場合、NZドル/円やNZドル/米ドルの上値を抑える要因になりそうです。<八代>

注目点・イベントなど

・RBNZ(NZ中銀)は政策金利をどこまで引き上げるか。

・米FRBの金融政策。FRBは利上げを続けるかどうか。

・主要国の株価動向には注意が必要。リスクオフはNZドルにとってマイナス材料。

・乳製品価格の動向。乳製品価格の上昇はNZドルにとってプラス材料。

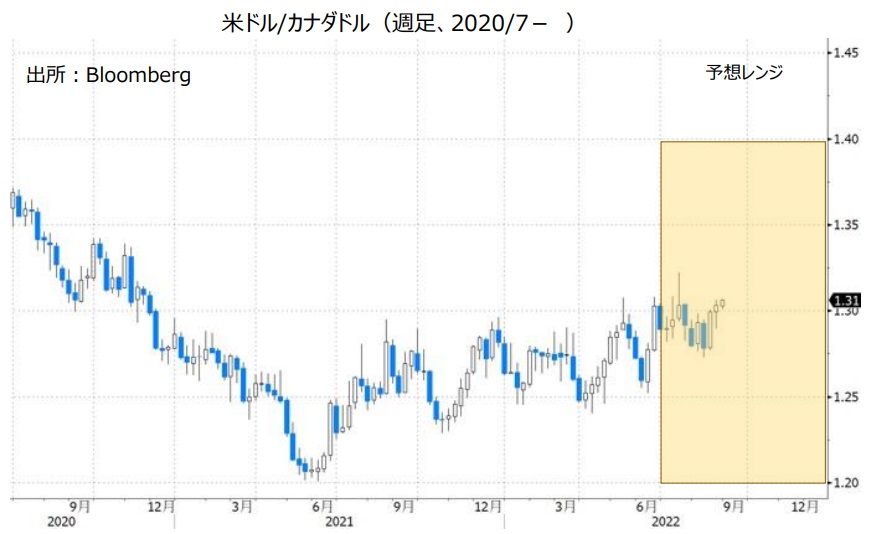

カナダドル/円:89.000円~113.000円

米ドル/カナダドル:1.20000カナダドル~1.40000カナダドル

BOC(カナダ中銀)は3月に利上げを開始し、前回7月の政策会合まで4会合連続で利上げを行いました(現在の政策金利は2.50%)。

カナダの7月CPI(消費者物価指数)は前年比7.6%と、上昇率は83年1月以来39年5カ月ぶりの高い伸びだった前月の8.1%から鈍化したものの、BOCのインフレ目標(2%を中心に1~3%のレンジ)を引き続き大きく上回りました。BOCは利上げを継続するとみられます。OIS(翌日物金利スワップ)によると、市場が織り込む次回9月7日の会合での利上げの確率は、0.50%幅が37.4%、0.75%幅は62.6%。BOCの政策金利は22年末までに3.75%へと上昇するとの見方が有力です。BOCと日銀との金融政策の方向性の違いを背景に、カナダドル/円は堅調に推移しそうです。

米ドル/カナダドルについては、BOCと同様に米FRBも利上げを当面続けるとみられます。BOCとFRBの利上げペースに大きな差がなければ、米ドル/カナダドルは明確な方向感が出にくいと考えられます。

原油価格(米WTIが代表的な指標)や主要国株価の動向には注意が必要です。原油安はカナダドルにとってマイナス材料であり、主要国株価が下落するなどしてリスクオフ(リスク回避)の動きが強まることは円や米ドルにとってプラス材料です。原油安が進む、あるいはリスクオフの動きが強まる場合には、カナダドル/円は上値が重くなり、一方で米ドル/カナダドルは底固く推移する可能性があります。<八代>

注目点・イベントなど

・BOC(カナダ中銀)の政策金利はどこまで上昇するか。

・資源(主に原油)価格の動向。資源価格の下落はカナダドルにとってマイナス材料。

・主要国株価の動向。リスクオフが強まれば、米ドル/カナダドルは底固く推移か。

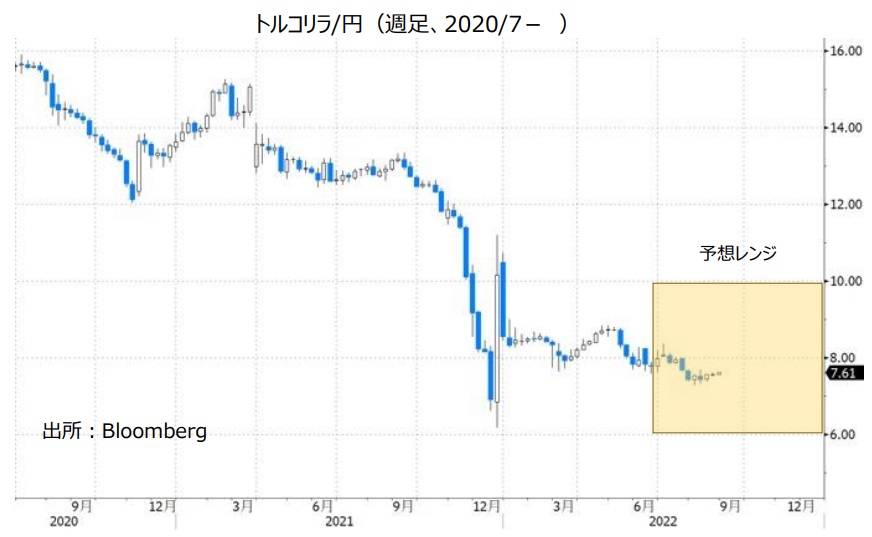

トルコリラ/円:6.000円~10.000円

TCMB(トルコ中銀)は8月18日の政策会合で、1.00%の利下げを行うことを決定。政策金利を14.00%から13.00%へと引き下げました。TCMBが利下げしたのは、21年12月以来、8会合ぶりです。

トルコの7月CPI(消費者物価指数)は前年比79.60%と、上昇率は78.62%から加速し、98年9月以来約24年ぶりの高い伸びとなりました。エルドアン大統領は以前から低金利を志向しており、インフレが加速しているにもかかわらずTCMBが利下げを行ったことは、エルドアン大統領に配慮したと市場に受け取られかねません。TCMBの金融政策への信頼性は一段と低下すると考えられます。

TCMBは8月の会合時の声明で、「新しい政策金利の水準(13.00%)は、現在の見通しの下では適切だ」と表明。利下げは今回限りの可能性も示したものの、TCMBの金融政策はエルドアン大統領の意向によって変わるとの懸念があります。TCMBの金融政策の先行きには不透明感が強く、トルコリラには下押し圧力が加わりやすい地合いが続きそう。トルコリラ/円については、米ドル/円の動向にも影響を受けるものの、6.087円(21年12月につけた過去最安値)への接近もあり得ます。<八代>

注目点・イベントなど

・TCMB(トルコ中銀)の金融政策の先行き不透明感からトルコリラ安圧力が加わりやすい地合いか。

・金融政策をめぐるエルドアン大統領の言動には要注意。

・トルコと米国やEUとの関係は改善するか。

・シリア情勢などトルコの地政学リスク。

南アフリカランド/円:7.500円~9.500円

SARB(南アフリカ中銀)は前回7月の政策会合まで5会合連続で利上げを行っており、現在の政策金利は5.50%です。

南アフリカの7月CPI(消費者物価指数)は前年比7.8%と、上昇率は前月の7.4%から加速。09年4月以来、13年3カ月ぶりの高い伸びを記録し、SARBのインフレ目標である3~6%から一段と上方へかい離しました。インフレを抑制するためSARBは利上げを継続するとみられます。SARBと日銀との金融政策の方向性の違い考えれば、南アフリカランド/円は堅調に推移しそうです。

一方で、南アフリカでは、発電設備の老朽化などによる電力不足によって計画停電がたびたび実施されています。今後、停電が長期間行われる事態になれば、南アフリカ景気をめぐる懸念が市場で強まる可能性があります。市場が南アフリカの景気減速を強く意識すれば、南アフリカランド/円に対して下押し圧力が加わりそうです。<八代>

注目点・イベントなど

・SARB(南アフリカ中銀)の政策金利はどこまで上昇するか。

・今後、南アフリカで停電が長期間行われるようなら、南アフリカランド安材料になる可能性も。

・米FRBの利上げペース。

・金など商品価格の動向。商品価格の上昇は南アフリカランドにとってプラス材料。

メキシコペソ/円:6.000円~7.500円

BOM(メキシコ中銀)は前回8月の政策会合まで10会合連続で利上げを行っており、現在の政策金利は8.50%です。

メキシコの7月CPI(消費者物価指数)は、総合指数が前年比8.15%、変動の大きい食品やエネルギーを除いたコア指数は同7.65%。上昇率はいずれも前月(7.99%、7.49%)から加速し、BOMのインフレ目標(3%。2~4%が許容レンジ)からさらにかけ離れました。

BOMの年内の会合はあと3回(9/29、11/10、12/15)。インフレの抑制に向けてBOMは利上げを継続するとみられます。日銀は大規模な金融緩和策を続けるとみられるため、金融政策面からみれば、メキシコペソ/円はいずれ7円台へと上昇する可能性があります。

一方で、メキシコペソはカナダドルと同じく、原油価格の動向にも影響を受けやすいという特徴があります。世界的な景気減速への懸念が強まれば、原油価格(米WTI原油先物が代表的な指標)には下押し圧力が加わりやすくなりそう。また、主要国の株価が下落を続ければ、リスクオフ(リスク回避)の動きが強まることが考えられます。リスクオフは円高要因です。そのため、原油安が進む、あるいはリスクオフが強まる場合には、メキシコペソ/円は伸び悩むかもしれません。<八代>

注目点・イベントなど

・BOM(メキシコ中銀)は利上げを継続するとみられる。メキシコペソ/円を支援しそう。

・資源(主に原油)価格の動向。資源価格の下落はメキシコペソにとってマイナス材料。

・主要国株価の動向。リスクオフが強まれば、メキシコペソ/円は上値が重くなる可能性も。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。