トランプ政権のFRB包囲網:地区連銀総裁人事への介入?

2025/08/28 07:34

【ポイント】

・クック理事の去就次第ではFRB理事会の過半数が「トランプ派」!?

・理事会は地区連銀総裁の指名・再指名を承認する権限を持つ

・全12地区連銀の総裁が26年2月に任期満了(再指名可)

・FOMC投票メンバーの過半数を「トランプ派」が占める事態もあり得る

トランプ大統領はFRBに利下げするよう強く求めており、これまで様々な手段で圧力を加えています。

・パウエル議長への利下げ要求

・議長後任候補の発表前倒し?

・FRB本部改修工事に絡んで議長を批判(提訴を奨励⁉)

・クグラー前理事の後任にミラン氏を指名(9月第1週に上院で承認公聴会!?)

・クック理事を解任(クック理事は提訴へ)

以下をご覧ください。

■8/14付け「米FRBで今、何が起きているか。様々に圧力を加える・・」

■8/22付け「米FRBで今、何が起きているか(2):クック理事への・・・」

■8/27付け「クック理事解任騒動、債券自警団はどうする⁉」

8月27日付けのBloomberg記事によれば、トランプ政権は地区連銀総裁の人事にも介入を検討しているとのこと。

全米を12の地区に分けて管轄する連邦準備銀行(連銀)の総裁は、金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)に参加します。政策決定の投票権を持つのは、議長・副議長を含むワシントン本部の7人の理事と、NY連銀総裁、そして輪番で1年ごとに交代する4地区の連銀総裁の計12人です。

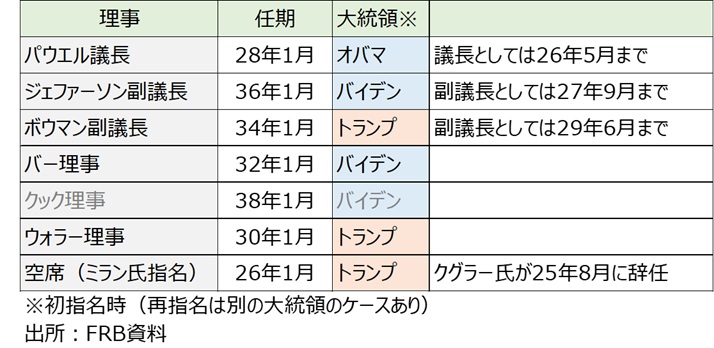

トランプ大統領は、8月8日に辞任したクグラー理事の後任にミラン氏を指名(9月第1週に上院の承認公聴会が予定されています)。仮に渦中のクック理事がFRBを離れることになれば、その後任も指名することになります。その場合、トランプ政権1期目に指名されたボウマン副議長とウォラー理事(ともに7月に利下げを主張)、クグラー理事とクック理事の後任の計4人がトランプ大統領による指名です。いわば、7人の理事の過半数が「トランプ派」になります。そして、26年5月には議長も「トランプ派」になります。

さらに、地区連銀総裁人事にも関われば、トランプ大統領は金融政策に大きな影響力を行使することができそうです。

地区連銀総裁人事への介入⁉

地区連銀の総裁は、同地区の民間銀行や一般から選出された取締役会によって指名され、ワシントン本部の理事会の承認を得て就任します。大統領の指名や連邦議会(上院)の承認を受けていない地区連銀総裁が金融政策の策定に関与することに対して、トランプ政権は批判的であり、そこに手を入れようとしています。

地区連銀総裁の任期は5年で、再任は可能です。そして、途中で就任した総裁を含めて12人の地区連銀総裁の任期が26年2月末に同時に到来します。その時点で再任・後任を承認するのはワシントンの理事会。その時点で、理事会の過半数が「トランプ派」で占められている可能性があります(クック理事辞任のケース)。あくまで、地区連銀総裁の指名・再指名は地区連銀取締会の役割ですが、少なくとも理事会にはそれを拒否する権限があるため、地区連銀総裁にも「トランプ派」が就くかもしれません。FOMC投票メンバーの過半数が「トランプ派」という事態もあり得るわけです。

*******

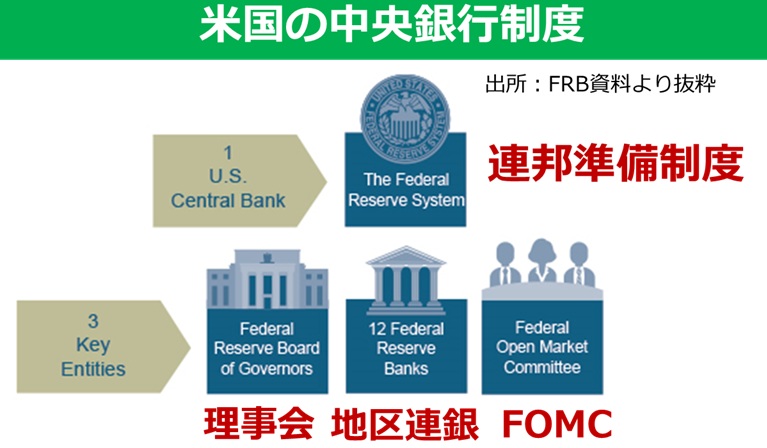

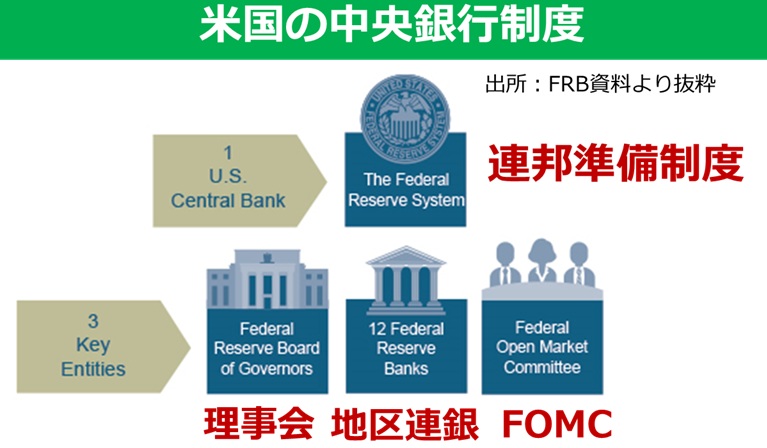

以下では、FRBの仕組みについて概観しておきます。

米国の中央銀行は、一つの機関ではなく、Federal Reserve System(連邦準備制度)という制度です。その中心にあるのがワシントンの本部、Board of Governors of the Federal Reserve System(連邦準備制度理事会)です。FRB(英語ではFed)はFederal Reserve Boardの略で、狭義ではこの理事会を意味しますが、一般的には中央銀行制度全体を指します。

理事会は7人の理事(+スタッフ)で構成されており、大統領が指名し、上院の承認を受けて就任します。理事の中から議長と副議長が選任されます。理事の任期は14年、議長・副議長の任期は4年です。

理事会の主な役割は以下の通りです。

・12地区連銀総裁とともにFOMCにおいて金融政策を決定(上述)

・金融制度・規制の制定

・12地区連銀の監督(総裁の承認など)

・地区連銀とともに、金融機関の監督や規制を実施

・金融機関を監督する地区連銀への指示・ガイダンス・助言の提供

・金融に関する消費者・団体への調査・分析

理事会の傘下に、全米を12地区に分けてそれぞれを管轄する地区連銀があります。地区連銀は理事会の監督・指示を受けて地区内で金融監督や金融機関への融資などの業務を行っています。また、各地区の経済状況を理事会に報告します(それらをまとめたものがベージュブック=地区連銀経済報告)。

・クック理事の去就次第ではFRB理事会の過半数が「トランプ派」!?

・理事会は地区連銀総裁の指名・再指名を承認する権限を持つ

・全12地区連銀の総裁が26年2月に任期満了(再指名可)

・FOMC投票メンバーの過半数を「トランプ派」が占める事態もあり得る

トランプ大統領はFRBに利下げするよう強く求めており、これまで様々な手段で圧力を加えています。

・パウエル議長への利下げ要求

・議長後任候補の発表前倒し?

・FRB本部改修工事に絡んで議長を批判(提訴を奨励⁉)

・クグラー前理事の後任にミラン氏を指名(9月第1週に上院で承認公聴会!?)

・クック理事を解任(クック理事は提訴へ)

以下をご覧ください。

■8/14付け「米FRBで今、何が起きているか。様々に圧力を加える・・」

■8/22付け「米FRBで今、何が起きているか(2):クック理事への・・・」

■8/27付け「クック理事解任騒動、債券自警団はどうする⁉」

8月27日付けのBloomberg記事によれば、トランプ政権は地区連銀総裁の人事にも介入を検討しているとのこと。

全米を12の地区に分けて管轄する連邦準備銀行(連銀)の総裁は、金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)に参加します。政策決定の投票権を持つのは、議長・副議長を含むワシントン本部の7人の理事と、NY連銀総裁、そして輪番で1年ごとに交代する4地区の連銀総裁の計12人です。

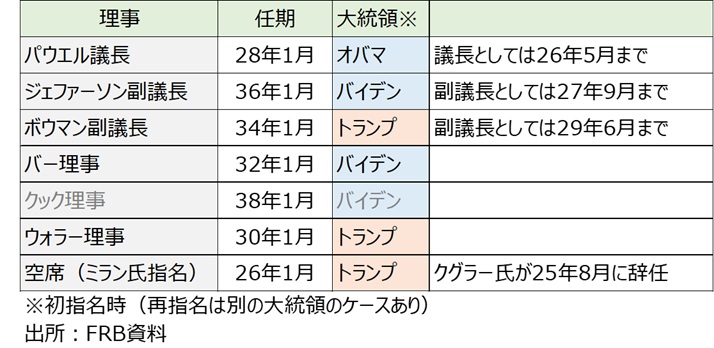

トランプ大統領は、8月8日に辞任したクグラー理事の後任にミラン氏を指名(9月第1週に上院の承認公聴会が予定されています)。仮に渦中のクック理事がFRBを離れることになれば、その後任も指名することになります。その場合、トランプ政権1期目に指名されたボウマン副議長とウォラー理事(ともに7月に利下げを主張)、クグラー理事とクック理事の後任の計4人がトランプ大統領による指名です。いわば、7人の理事の過半数が「トランプ派」になります。そして、26年5月には議長も「トランプ派」になります。

さらに、地区連銀総裁人事にも関われば、トランプ大統領は金融政策に大きな影響力を行使することができそうです。

地区連銀総裁人事への介入⁉

地区連銀の総裁は、同地区の民間銀行や一般から選出された取締役会によって指名され、ワシントン本部の理事会の承認を得て就任します。大統領の指名や連邦議会(上院)の承認を受けていない地区連銀総裁が金融政策の策定に関与することに対して、トランプ政権は批判的であり、そこに手を入れようとしています。

地区連銀総裁の任期は5年で、再任は可能です。そして、途中で就任した総裁を含めて12人の地区連銀総裁の任期が26年2月末に同時に到来します。その時点で再任・後任を承認するのはワシントンの理事会。その時点で、理事会の過半数が「トランプ派」で占められている可能性があります(クック理事辞任のケース)。あくまで、地区連銀総裁の指名・再指名は地区連銀取締会の役割ですが、少なくとも理事会にはそれを拒否する権限があるため、地区連銀総裁にも「トランプ派」が就くかもしれません。FOMC投票メンバーの過半数が「トランプ派」という事態もあり得るわけです。

*******

以下では、FRBの仕組みについて概観しておきます。

米国の中央銀行は、一つの機関ではなく、Federal Reserve System(連邦準備制度)という制度です。その中心にあるのがワシントンの本部、Board of Governors of the Federal Reserve System(連邦準備制度理事会)です。FRB(英語ではFed)はFederal Reserve Boardの略で、狭義ではこの理事会を意味しますが、一般的には中央銀行制度全体を指します。

理事会は7人の理事(+スタッフ)で構成されており、大統領が指名し、上院の承認を受けて就任します。理事の中から議長と副議長が選任されます。理事の任期は14年、議長・副議長の任期は4年です。

理事会の主な役割は以下の通りです。

・12地区連銀総裁とともにFOMCにおいて金融政策を決定(上述)

・金融制度・規制の制定

・12地区連銀の監督(総裁の承認など)

・地区連銀とともに、金融機関の監督や規制を実施

・金融機関を監督する地区連銀への指示・ガイダンス・助言の提供

・金融に関する消費者・団体への調査・分析

理事会の傘下に、全米を12地区に分けてそれぞれを管轄する地区連銀があります。地区連銀は理事会の監督・指示を受けて地区内で金融監督や金融機関への融資などの業務を行っています。また、各地区の経済状況を理事会に報告します(それらをまとめたものがベージュブック=地区連銀経済報告)。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。