【速報】サプライズ! 日銀が長期金利の目標上限を引き上げ

2022/12/20 12:47

【ポイント】

・日銀は長期金利の目標上限を0.50%に引き上げ

・国債買い入れ額を増額し、0.50%での指値オペを毎営業日実施

・市場は金融緩和の修正の第一弾と判断し、円高が進行

日銀は本日20日の金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(YCC=イールドカーブ・コントロール)付き量的質的金融緩和を維持。従来通り政策金利をマイナス0.1%とし、長期金利(10年物国債利回り)の目標を0%としました。ただし、長期金利の許容変動幅を従来の「±0.25%程度」から「±0.50%程度」に拡大し、0.5%での指値オペを毎営業日実施するとしました。一方で、国債買い入れ額を大幅に増額し、従来の月間7.3兆円から9兆円に増額するとのこと。

*******

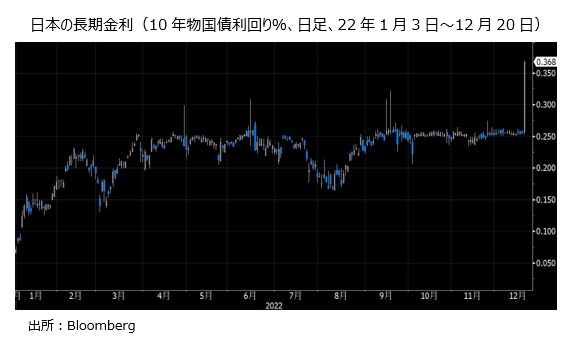

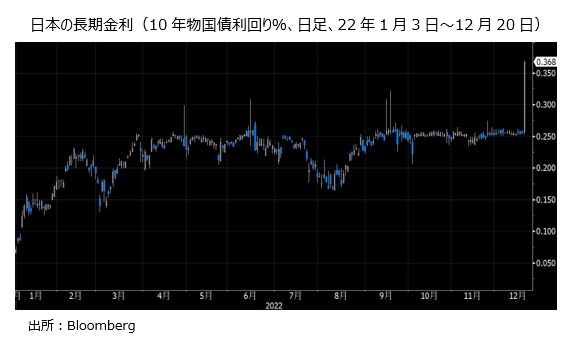

米FRBが利上げを開始した今年3月以降、米長期金利が大幅に上昇し、日米金利差が拡大。日本の長期金利にも上昇圧力が加わってきました。そのため、日銀は、長期金利の目標上限である0.25%を維持し続けるのが困難か、現実的でないと判断した模様です。

ただ、一方で、現行の長短金利操作付き量的質的金融緩和の枠組みを修正するつもりはなく、大規模な金融緩和を継続する意向を改めて示すために、国債買い入れ額の大幅増額に踏み切ったのでしょう。

********

日銀の発表を受けて、円が急伸。米ドル/円は発表前の137円台から一時133円ちょうど付近まで下落しました。長期金利の目標上限の引き上げは大規模金融緩和の修正の第一弾と市場が判断したからでしょう。市場は国債買い入れ額の増額はスルーした恰好。

発表を受けて日本の長期金利は0.368%まで上昇しました。0.50%程度までの上昇なら日銀の狙い通りでしょうし、短期的には指値オペによってその目的は達成されそうです。もっとも、今後の状況次第では、市場がさらなる上限の引き上げや目標そのものの撤廃を催促するような形で、国債売りの仕掛けが出てくるかもしれません。(20日12:30時点)

本日午後3時30分からの黒田総裁の記者会見が非常に注目されます。

・日銀は長期金利の目標上限を0.50%に引き上げ

・国債買い入れ額を増額し、0.50%での指値オペを毎営業日実施

・市場は金融緩和の修正の第一弾と判断し、円高が進行

日銀は本日20日の金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(YCC=イールドカーブ・コントロール)付き量的質的金融緩和を維持。従来通り政策金利をマイナス0.1%とし、長期金利(10年物国債利回り)の目標を0%としました。ただし、長期金利の許容変動幅を従来の「±0.25%程度」から「±0.50%程度」に拡大し、0.5%での指値オペを毎営業日実施するとしました。一方で、国債買い入れ額を大幅に増額し、従来の月間7.3兆円から9兆円に増額するとのこと。

*******

米FRBが利上げを開始した今年3月以降、米長期金利が大幅に上昇し、日米金利差が拡大。日本の長期金利にも上昇圧力が加わってきました。そのため、日銀は、長期金利の目標上限である0.25%を維持し続けるのが困難か、現実的でないと判断した模様です。

ただ、一方で、現行の長短金利操作付き量的質的金融緩和の枠組みを修正するつもりはなく、大規模な金融緩和を継続する意向を改めて示すために、国債買い入れ額の大幅増額に踏み切ったのでしょう。

********

日銀の発表を受けて、円が急伸。米ドル/円は発表前の137円台から一時133円ちょうど付近まで下落しました。長期金利の目標上限の引き上げは大規模金融緩和の修正の第一弾と市場が判断したからでしょう。市場は国債買い入れ額の増額はスルーした恰好。

発表を受けて日本の長期金利は0.368%まで上昇しました。0.50%程度までの上昇なら日銀の狙い通りでしょうし、短期的には指値オペによってその目的は達成されそうです。もっとも、今後の状況次第では、市場がさらなる上限の引き上げや目標そのものの撤廃を催促するような形で、国債売りの仕掛けが出てくるかもしれません。(20日12:30時点)

本日午後3時30分からの黒田総裁の記者会見が非常に注目されます。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。