ジャクソンホール

2024/08/19 13:32

【今週のポイント】

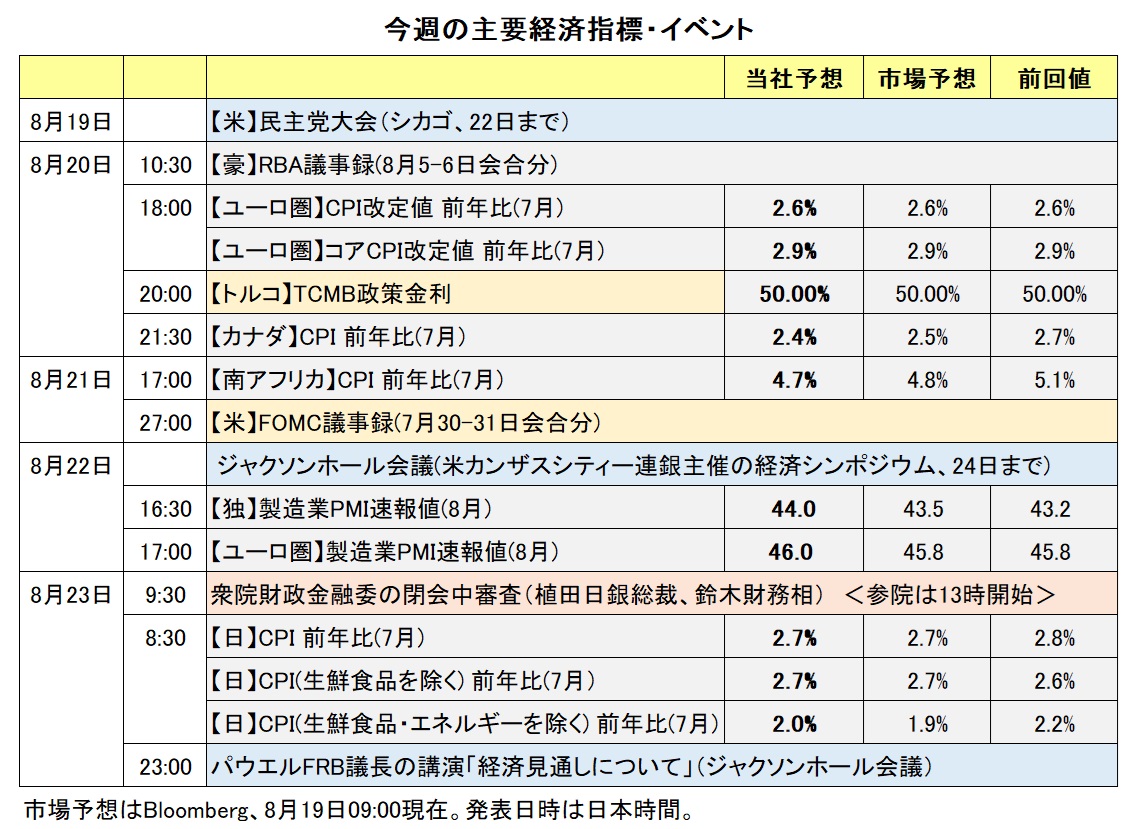

・ジャクソンホール会議や閉会中審査で日米の金融政策見通しに変化が生じるか

・カナダCPIでBOCの利下げ観測が強まるか

8月5日の株価暴落、いわゆる「令和のブラックマンデー」のリスクオフによって急激な「円高」が示現しましたが、その後はリスクオフが徐々に後退して、米ドル/円は戻り基調となりました。「米FRBのアグレッシブな利下げ+日銀が金融政策の正常化(利上げ)を急ぐ」との観測が後退したからです。

今週は、9月の会合に向けて主要中銀の金融政策見通しがどう変化するでしょうか。

最も注目されるのが、22-24日に米ワイオミング州で開催されるジャクソンホール経済シンポジウム(カンザスシティ連銀主催)。23日(日本時間23:00)にはパウエルFRB議長が経済見通しについて講演します。FRB関係者のみならず、世界中から中銀関係者やエコノミストらが参加します。公式プログラム以外でもメディアへの発言機会は多く、主要中銀の金融政策見通しに大きな影響を与える可能性があります。今年のテーマは「金融政策の効率性と伝播の再検証」。

21日にはFOMC議事録(7/30-31開催分)が公表されます。パウエル議長はFOMC後の会見で9月の利下げの地ならしとも受け取れる発言を行っており、FOMCでの議論がどれだけ利下げに積極的な「ハト派」的トーンだったのか、興味深いところです。

23日には衆参財政金融委員会の閉会中審査が実施され、植田日銀総裁が参考人として出席する予定です。植田総裁は、世界的な株価の乱高下、円安、インフレ、金融政策などに関連して説明を求められるでしょう。内田副総裁の「当面、金融緩和を続ける」がいつ頃までを指すのか、ヒントが得られるかもしれません。23日には日本の8月CPI(消費者物価指数)の発表もあります。

19-22日には民主党大会がシカゴで開催されます。大統領候補のハリス氏や副大統領候補のワルツ氏がそれぞれの指名受諾演説で何を語るか。ハリス氏は16日に物価高対策や中間層支援を柱とした経済政策を発表しました。大統領選挙の行方を占ううえで有権者の反応が気になります。

株価動向にも要注意でしょう。戻り基調にある主要株価ですが、再び急落するような場面があれば、リスクオフが強まって主要通貨、とりわけ円が上昇しそうです。<西田>

*******

今週の豪ドル/米ドルやNZドル/米ドルは、23日のパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演内容に影響を受けそうです。講演で9月の米FOMCのおける0.50%の利下げ観測が後退する場合、米ドルが全般的に堅調に推移して、豪ドル/米ドルやNZドル/米ドルは下値を試す展開が想定されます。

米ドル/カナダドルについては、20日発表のカナダの7月CPI(消費者物価指数)も材料になりそうです。カナダCPIの結果を受けてBOC(カナダ中銀)の利下げ観測が強まるかどうか注目されます。

南アフリカの7月CPIが21日に、メキシコの8月前半CPIが23日に発表されます。それぞれのCPIの結果に南アフリカランドやメキシコペソが反応しそうです。

***

20日にTCMB(トルコ中銀)の政策委会合が開かれます。トルコの7月CPI(消費者物価指数)は前年比61.78%と、依然として高水準ではあるものの、6月の71.60%から上昇率が鈍化しました。政策金利は現行の50.00%に据え置かれそうです。

TCMBの声明にも注目です。前回7月23日の会合時の声明では、「インフレリスクに引き続き細心の注意を払う」、「月次のインフレ(率)の基調的なトレンドが大幅かつ持続的に低下するまで、金融引き締めスタンスを維持する」、「インフレの大幅かつ持続的な悪化が見込まれる場合には、金融政策を(さらに)引き締める」などと、タカ派的な姿勢が示されました。今回もタカ派的な姿勢に大きな変化はなさそうです。その場合、トルコリラに大きな反応はみられないかもしれません。<八代>

今週の注目通貨ペア①:<米ドル/円 予想レンジ:141.500円~151.500円>

16日時点のOIS(翌日物金利スワップ)に基づけば、市場は9月18日のFOMCでの利下げを依然として確実視しています。市場が織り込む確率は、0.50%の利下げが2割弱、0.25%の利下げが8割強です。一方、日銀については、0.25%幅を前提として、市場が織り込む利上げ確率が5割を超えるのは25年1月以降です。また、25年末まで据え置きとの見方もわずかながらあるようです。そうした見通しがどう変化するか。FRBの大幅利下げの観測が一段と後退したり、日銀の早期追加利上げの観測が高まったりすれば、米ドル/円の材料となりそうです。

米ドル/円は一時逆相関となっていた日米長期金利差(10年物国債利回り、日<米)との正の相関を取り戻しつつあります。米長期金利は8月に入って5日までに大きく低下した後に反発、3.9%近辺で揉み合っています。米長期金利が上下どちらに放れるかも注目されます。<西田>

今週の注目通貨ペア②:<ユーロ/英ポンド 予想レンジ:0.84500ポンド~0.86500ポンド>

ユーロ/英ポンドは7月に22年8月以来となる0.84000ポンドを割り込みましたが、8月に入って急伸し、一時0.86000ポンドを超えました。株価暴落によるリスクオフのなかで安全資産としてユーロが選好されたためでしょう。もっとも、ユーロ/円ポンドは16日に0.85200ポンド近辺まで下落。株価の順調な回復が続き市場でリスクオフが後退すれば。ユーロ/英ポンドにはさらなる下押し圧力が加わるかもしれません。

ECBは6月の理事会で利下げを決定。7月の理事会では据え置きでしたが、次回9月12日の理事会では追加利下げが確実視されています。一方、BOE(英中銀)は8月1日のMPC(金融政策委員会)で利下げを実施したばかりであり、次回9月19日のMPCでは据え置きが有力視されています(OISが織り込む利下げの確率は3割強)。市場の見通し通りであれば、ユーロ/英ポンドに下落圧力が加わるかもしれません。もっとも、そうしたシナリオは市場でほぼ織り込み済み。今後、9月までにシナリオに変化が生じるようであれば、ユーロ/英ポンドの材料となりそうです。ジャクソンホール会議では、23日(日本時間24日0:00)にベイリーBOE総裁が、24日(同25日01:25)にECBのチーフエコノミストでもあるレーン専務理事が講演する予定です。<西田>

今週の注目通貨ペア③:<豪ドル/NZドル 予想レンジ:1.09000NZドル~1.11500NZドル>

RBA(豪中銀)とRBNZ(NZ中銀)の金融政策スタンスには明確な差があります。

RBAは8月5-6日の政策会合で政策金利を4.35%に据え置きました。ブロックRBA総裁は会合後の会見で、「インフレ率が目標レンジに戻るまでに時間がかかりすぎるリスクは依然としてあり、(政策)金利はより長く高水準にとどまる必要がある」と指摘。「必要なら利上げを行う用意がある」とも述べました。

RBNZは14日の政策会合で0.25%利下げすることを決定。政策金利を5.50%から5.25%へと引き下げました。会合の議事要旨は、「“追加緩和のペース”は、企業の価格設定行動が引き続き低インフレ環境と整合的であり、インフレ期待が2%近辺で安定しているという政策委員会の確信に左右される」とし、追加利下げを示唆。四半期に一度公表されるRBNZの金融政策報告では、政策金利は24年10-12月期に四半期平均4.92%、25年10-12月期に同3.85%になるとの見通しが示されました。

RBAとRBNZの金融政策面からみれば、豪ドル/NZドルには上昇圧力が加わりやすいと考えられます。23日発表のNZの4-6月期小売売上高が軟調な結果になれば、RBNZの追加利下げ観測が一段と強まるとともに、豪ドル/NZドルは1.11432NZドル(7/30高値)に向かって上昇する可能性があります。<八代>

今週の注目通貨ペア④:<米ドル/カナダドル 予想レンジ:1.35000カナダドル~1.39000カナダドル>

今週の米ドル/カナダドルは、カナダの7月CPI(消費者物価指数。20日)や米FOMC議事録(21日)、パウエル米FRB議長の講演(23日)が材料になりそうです。

BOCは6月と7月の2会合連続で利下げを実施しました(8月は政策会合なし)。7月の会合後の会見でマックレムBOC総裁は「インフレ率がおおむね(BOCの)想定通りに鈍化し続ければ、政策金利のさらなる引き下げを予想するのが妥当だ」と述べました。BOCは次回9月4日会合で3会合連続の利下げを行うと市場は予想しています。利下げ幅については6月と7月と同じく0.25%になるとの見方が大勢ですが、7月CPIが弱い結果になれば、利下げ幅は0.50%になるとの観測が浮上する可能性があります。

市場ではFRBは9月のFOMCで0.25%の利下げを行うとの見方が有力なものの、0.50%の利下げ観測もあります。

BOCの0.50%の利下げ観測が浮上し、かつパウエル議長の講演やFOMC議事録でFRBの0.50%の利下げ観測が後退する場合、米ドル/カナダドルは上値を試す展開になりそうです。<八代>

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。