騙されない投資家18~米国株式相場の歴史

2024/02/13 07:04

投資の初心者が知っておくべきこと、勘違いしやすいことを、できるだけ平易に解説しようと思います。過去の相場を知ることは投資判断に役立つはずです。今回は米国株を取り上げます。過去レポートは#騙されない投資家で表示されるので、ぜひご活用ください。

長期投資で良好なパフォーマンスといえば、米国株が思い浮かぶのではないでしょうか。米国株で最も有名な指標といえば、ダウ工業株30種平均です(以下、NYダウ)。

NYダウは日経平均を上回るパフォーマンス

Bloombergによれば、NYダウは2000年末から今年2月12日までの約23年間に3.6倍になっており、年平均の上昇率は5.7%。同じ期間に日経平均はそれぞれ2.7倍、4.4%でした。日経平均は22年末から41.3%上昇して、NYダウにキャッチアップしてきましたが、それでも、NYダウの好パフォーマンスが目立ちます。この間に米国の名目GDP(国内総生産)は約2.7倍になっており、日本の名目GDPはわずかに10%程度増えただけです。日米の経済成長力の格差が株価のパフォーマンスの違いをほとんど説明していると言えそうです。

NYダウの仕組み

米国株式相場の歴史を詳しくみる前に、NYダウの仕組みについて解説しておきましょう。

NYダウは主要30銘柄の株価の平均です(※)。ただ、株式分割があっても連続性が保たれるように、30銘柄の株価の合計を割る除数を調整しています。つまり、最初の除数は30でしたが、組み入れ銘柄の株式分割が行われるたびに小さくなり、現在は約0.15です。つまり1銘柄の株価が1ドル変動するだけで、NYダウは7ドル(≒1÷0.15)近く変動します。銘柄の入れ替えによっても除数は変化します。

※ これに対して、主要500銘柄で構成されるS&P500は時価総額を基にした指数として算出されます。

NYダウを構成する銘柄の株価が高いほど、存在感は大きくなります。たとえば、本稿執筆時点(2/12)におけるユナイテッド・ヘルス・グループの株価は約518ドルで、ベライゾン・コミュニケーションズは約40ドルです。NYダウに占めるウェートは前者が約9%であるのに対して、後者は0.7%しかありません。どちらの株価も1ドル変動した時のNYダウへ与える影響は約7ドルで同じです。一方で、同じ比率だけ変動した場合、NYダウへの影響は、ユナイテッド・ヘルス・グループがベライゾン・コミュニケーションズの13倍近くあります。

NYダウは30銘柄で米国を代表

米国の株価指数には、S&P500(実際の構成銘柄は503)や、IT企業や新興企業を中心に約3400社が含まれるNASDAQ指数などもあります。それでも、NYダウが最も有名であり、たった30銘柄でも米国の経済状況や株価動向を正しく反映しているとされます。その理由の一つは、最新の経済情勢を反映するように絶えず銘柄の入れ替えが行われているからです。1928年に30銘柄になりましたが、80年以前から採用されている銘柄はIBMなど4社のみ。現在の30銘柄のうち、アップルなど14銘柄が2000年以降に組み入れられました。

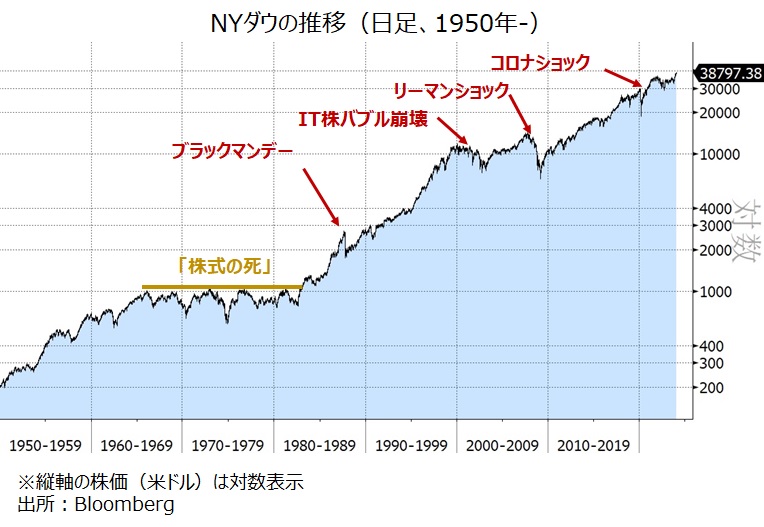

NYダウは過去53年間に年7.4%上昇

さて、NYダウは71年から現在までの約53年間でみても、年7.4%上昇しており、まさに長期の資産運用に適した金融商品と呼べそうです。ただし、米国株式のパフォーマンスが常に良好だったわけではありません。

17年間の「株式の死」

NYダウは66年2月に初めて1000ドルに限りなく接近しましたが、1000ドルを明確に抜けたのは83年になってからでした。つまり、NYダウは約17年間も足踏みを続けたのです。「株式の死」と呼ばれた時期でした。背景にあったのは、ベトナム戦争の泥沼化、米国経済の疲弊、二度の石油ショックやそれによる高インフレと高金利でした。

ブラックマンデー

87年10月19日の株暴落は「ブラックマンデー(暗黒の月曜日)」と呼ばれ、世界大恐慌へとつながった1929年10月24日の「暗黒の木曜日」の再来が懸念されました。ブラックマンデーでは、NYダウの1日の下落幅は508ドルと、現在の株価変動からみればさほど大きくはありません。しかし、下落率は22.6%で、現在に至るまでダントツの1位です。

米国の「双子の赤字(財政赤字と経常赤字)」や国際協調の失敗が背景にあり、コンピュータによるプログラムトレーディングが下落に拍車をかけたとされています。

IT株バブル崩壊

2000年のIT株バブル崩壊では、IT株を多く含んだNASDAQ(ナスダック)指数が急落。02年10月までの約2年半で同指数は8割近く下落しました。ほぼ同じ期間にNYダウも4割近く下落しており、決して浅い傷ではありませんでした。

リーマンショック

08年9月のリーマンブラザースの破たんに端を発した金融危機、いわゆるリーマンショックでは、NYダウが40%超下落しました。もっとも、「100年に一度の経済危機」と形容された割には、米国だけでなく多くの国が大胆な危機対策を打ち出したこともあって、ショックからわずか半年後にNYダウは底を打ちました(ただし、ショック前の高値は07年10月であり、そこから1年5カ月後に底打ちするまで50%超下落しました)。

15年チャイナショック

その後、15年8月のチャイナショック(中国人民元の切り下げ)、2016年初の2度目のチャイナショック(人民元安)、2018年初の米長期金利の大幅上昇、2018年末の景気減速懸念などを背景として、NYダウには調整局面がありました。

20年コロナショック以降

19年にはFRBが利下げに転じたことで、NYダウは上値を追い始めましたが、20年2-3月にコロナショックが発生。NYダウは約37%下落しました。ただし、米政府の財政出動やFRBの大胆な金融緩和もあって景気は短期間で持ち直し、NYダウも約8カ月でコロナ前の高値を回復しました。そして、22年春から利上げを続けたFRBの利下げ観測が台頭すると、NYダウは上げ足を速め、足もとでは連日高値を更新する展開となっています。

NYダウは、上述の「株式の死」の期間を除けば、何らかのショックで大きく下落することはあっても比較的短期間で反発してきました。こと米株に関しては、「下がったら目をつぶって買う」の投資方針が機能してきました。もちろん、それは単なる結果論であって、今後も同じ投資方針が機能するとは限りません。

長期投資で良好なパフォーマンスといえば、米国株が思い浮かぶのではないでしょうか。米国株で最も有名な指標といえば、ダウ工業株30種平均です(以下、NYダウ)。

NYダウは日経平均を上回るパフォーマンス

Bloombergによれば、NYダウは2000年末から今年2月12日までの約23年間に3.6倍になっており、年平均の上昇率は5.7%。同じ期間に日経平均はそれぞれ2.7倍、4.4%でした。日経平均は22年末から41.3%上昇して、NYダウにキャッチアップしてきましたが、それでも、NYダウの好パフォーマンスが目立ちます。この間に米国の名目GDP(国内総生産)は約2.7倍になっており、日本の名目GDPはわずかに10%程度増えただけです。日米の経済成長力の格差が株価のパフォーマンスの違いをほとんど説明していると言えそうです。

NYダウの仕組み

米国株式相場の歴史を詳しくみる前に、NYダウの仕組みについて解説しておきましょう。

NYダウは主要30銘柄の株価の平均です(※)。ただ、株式分割があっても連続性が保たれるように、30銘柄の株価の合計を割る除数を調整しています。つまり、最初の除数は30でしたが、組み入れ銘柄の株式分割が行われるたびに小さくなり、現在は約0.15です。つまり1銘柄の株価が1ドル変動するだけで、NYダウは7ドル(≒1÷0.15)近く変動します。銘柄の入れ替えによっても除数は変化します。

※ これに対して、主要500銘柄で構成されるS&P500は時価総額を基にした指数として算出されます。

NYダウを構成する銘柄の株価が高いほど、存在感は大きくなります。たとえば、本稿執筆時点(2/12)におけるユナイテッド・ヘルス・グループの株価は約518ドルで、ベライゾン・コミュニケーションズは約40ドルです。NYダウに占めるウェートは前者が約9%であるのに対して、後者は0.7%しかありません。どちらの株価も1ドル変動した時のNYダウへ与える影響は約7ドルで同じです。一方で、同じ比率だけ変動した場合、NYダウへの影響は、ユナイテッド・ヘルス・グループがベライゾン・コミュニケーションズの13倍近くあります。

NYダウは30銘柄で米国を代表

米国の株価指数には、S&P500(実際の構成銘柄は503)や、IT企業や新興企業を中心に約3400社が含まれるNASDAQ指数などもあります。それでも、NYダウが最も有名であり、たった30銘柄でも米国の経済状況や株価動向を正しく反映しているとされます。その理由の一つは、最新の経済情勢を反映するように絶えず銘柄の入れ替えが行われているからです。1928年に30銘柄になりましたが、80年以前から採用されている銘柄はIBMなど4社のみ。現在の30銘柄のうち、アップルなど14銘柄が2000年以降に組み入れられました。

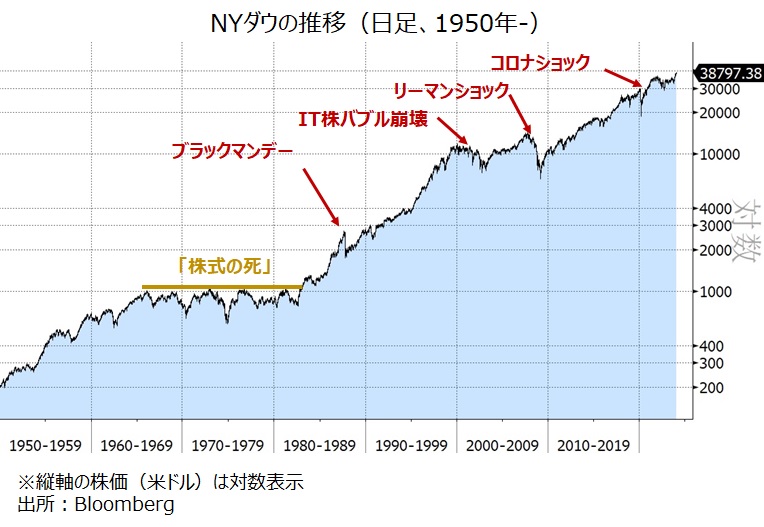

NYダウは過去53年間に年7.4%上昇

さて、NYダウは71年から現在までの約53年間でみても、年7.4%上昇しており、まさに長期の資産運用に適した金融商品と呼べそうです。ただし、米国株式のパフォーマンスが常に良好だったわけではありません。

17年間の「株式の死」

NYダウは66年2月に初めて1000ドルに限りなく接近しましたが、1000ドルを明確に抜けたのは83年になってからでした。つまり、NYダウは約17年間も足踏みを続けたのです。「株式の死」と呼ばれた時期でした。背景にあったのは、ベトナム戦争の泥沼化、米国経済の疲弊、二度の石油ショックやそれによる高インフレと高金利でした。

ブラックマンデー

87年10月19日の株暴落は「ブラックマンデー(暗黒の月曜日)」と呼ばれ、世界大恐慌へとつながった1929年10月24日の「暗黒の木曜日」の再来が懸念されました。ブラックマンデーでは、NYダウの1日の下落幅は508ドルと、現在の株価変動からみればさほど大きくはありません。しかし、下落率は22.6%で、現在に至るまでダントツの1位です。

米国の「双子の赤字(財政赤字と経常赤字)」や国際協調の失敗が背景にあり、コンピュータによるプログラムトレーディングが下落に拍車をかけたとされています。

IT株バブル崩壊

2000年のIT株バブル崩壊では、IT株を多く含んだNASDAQ(ナスダック)指数が急落。02年10月までの約2年半で同指数は8割近く下落しました。ほぼ同じ期間にNYダウも4割近く下落しており、決して浅い傷ではありませんでした。

リーマンショック

08年9月のリーマンブラザースの破たんに端を発した金融危機、いわゆるリーマンショックでは、NYダウが40%超下落しました。もっとも、「100年に一度の経済危機」と形容された割には、米国だけでなく多くの国が大胆な危機対策を打ち出したこともあって、ショックからわずか半年後にNYダウは底を打ちました(ただし、ショック前の高値は07年10月であり、そこから1年5カ月後に底打ちするまで50%超下落しました)。

15年チャイナショック

その後、15年8月のチャイナショック(中国人民元の切り下げ)、2016年初の2度目のチャイナショック(人民元安)、2018年初の米長期金利の大幅上昇、2018年末の景気減速懸念などを背景として、NYダウには調整局面がありました。

20年コロナショック以降

19年にはFRBが利下げに転じたことで、NYダウは上値を追い始めましたが、20年2-3月にコロナショックが発生。NYダウは約37%下落しました。ただし、米政府の財政出動やFRBの大胆な金融緩和もあって景気は短期間で持ち直し、NYダウも約8カ月でコロナ前の高値を回復しました。そして、22年春から利上げを続けたFRBの利下げ観測が台頭すると、NYダウは上げ足を速め、足もとでは連日高値を更新する展開となっています。

NYダウは、上述の「株式の死」の期間を除けば、何らかのショックで大きく下落することはあっても比較的短期間で反発してきました。こと米株に関しては、「下がったら目をつぶって買う」の投資方針が機能してきました。もちろん、それは単なる結果論であって、今後も同じ投資方針が機能するとは限りません。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。