政策金利と短期金利の関係:M2TV(YouTube)のご質問への回答

2023/12/19 08:12

12月1日のM2TVグローバルView(YouTube)に以下のご質問をいただきました(文言は一部変更しています)。時間が経ってしまいましたが、回答させていただきます。

短期金利は3ヶ月や2年がありますが、政策金利は何と考えたらよいのでしょうか?

中央銀行が金融政策を運営するうえで決定している金利を「政策金利」と呼んでいます。一方、短期金利とは短期の市場金利を指すことが多いです。市場金利とは債券市場で売買される国債の利回りのことです。為替市場をみる上ではそれだけ知っていれば十分なのですが、せっかくなのでもう少し詳しく説明します。

*******

政策金利とは?

政策金利は、中央銀行によって名称や対象期間がそれぞれに異なります。また、同じ中央銀行でも時期によって政策金利が異なる場合があります。主要な中央銀行の政策金利はごく短期の翌日物が主流で、1週間物やまれに2週間物もあります。いずれも年率換算で表示されます。

政策金利には、①中央銀行が直接決めているものと、②中央銀行が市場において国債などを売買して(資金をやり取りして)目標とする金利水準に誘導するものがあります。

日本の政策金利

日銀の現在の政策金利は、市中銀行が日銀に預ける当座預金のうち「政策金利残高」に適用する金利(上記①)で、マイナス0.1%です。ただ、16年1月以前の政策金利は翌日物(オーバーナイト)の無担保コールレートでした。これは、金融機関が日々の短期的な資金の過不足を調整するための取引を行うコール市場において、日銀が国債等の売買(いわゆるオペ)を行い、そこでの金利を目標に誘導するものでした(②)。ただし、01年3月に量的緩和が導入され、日銀の金融調節は量(日銀当座預金残高や国債購入額など)も対象としています。

米国の政策金利

FRBの政策金利は、一般にFFレートと呼ばれますが、正しくはFFレート誘導目標です。これは、日本のコール市場と同様に金融機関が短期資金を融通しあうFF(フェデラルファンド)市場において、FRBが債券を売買する公開市場操作(OMO)によって金利を誘導する目標の水準です(②)。FF市場では異なる期間の資金がやり取りされますが、FRBが目標としているのは翌日物です。FRBが金融政策を決定する会合がFOMC(連邦公開市場委員会)です。

ユーロ圏の政策金利

ECBの現在の主要政策金利は1週間物オペレート(①)です。ただ、ECBが14年6月に中銀預金金利(①)にマイナス金利を初めて導入したことで、中銀預金金利も注目されます。現在のオペレートは4.50%、中銀預金金利は4.00%です。

短期金利や長期金利って?

「短期金利」や「長期金利」とは、上述したように主に市場金利を指し、国債利回りのことです。利回りとは流通利回りのことで、国債発行時に決定される表面利率(クーポンレート)とは別物です。国債の価格が変動すれば、利回りも変動します。国債価格と利回りは真逆の動きをします。

「短期」「長期」の区別はあまり明確ではありません。2年ぐらいまでが「短期」、3~9年が「中期」、10年以上が「長期」のイメージでしょうか。長短金利差といった場合、長期金利は10年物国債利回りを使うのが一般的ですが、短期金利は3カ月物や2年物など必ずして決まっていません(筆者は主に2年物を使います)。

10年物国債であっても、発行から8年が経過すれば2年物と同じ利回りとなります(若干の差異はありますが)。9年9カ月が経過すれば3カ月物と同じです(同)。

米国では、国債(財務省証券=treasury securities)は「bill」「note」「bond」と区別されます。billは1年以内、noteは2年~10年、bondは10年超(20年と30年)を指します。なお、noteやbondは国債ですが、billはTBあるいはTビルと呼びます。昔は30年物国債利回りが指標金利だったので、債券市場をボンドマーケットと呼ぶ習慣があります(今でもノートマーケットとは呼びません)。

政策金利と短期金利の関係

政策金利はごく短期の金利ですが、中央銀行が変更しない限り一定です。一方、短期金利は市場において刻々と変化します。そして、当該期間の政策金利の予想を強く反映する傾向があります(他の要因によっても変化しますが)。長期金利も政策金利の予想を反映しますが、その程度は短期金利ほどではありません。

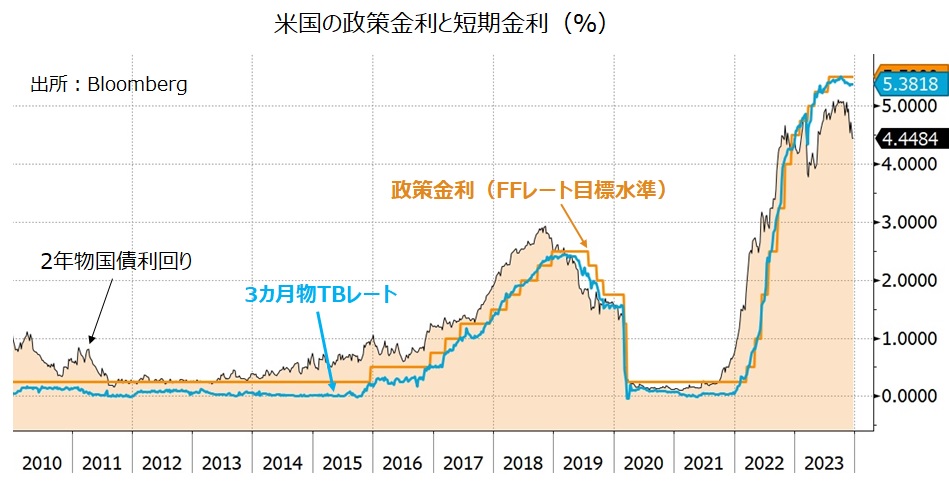

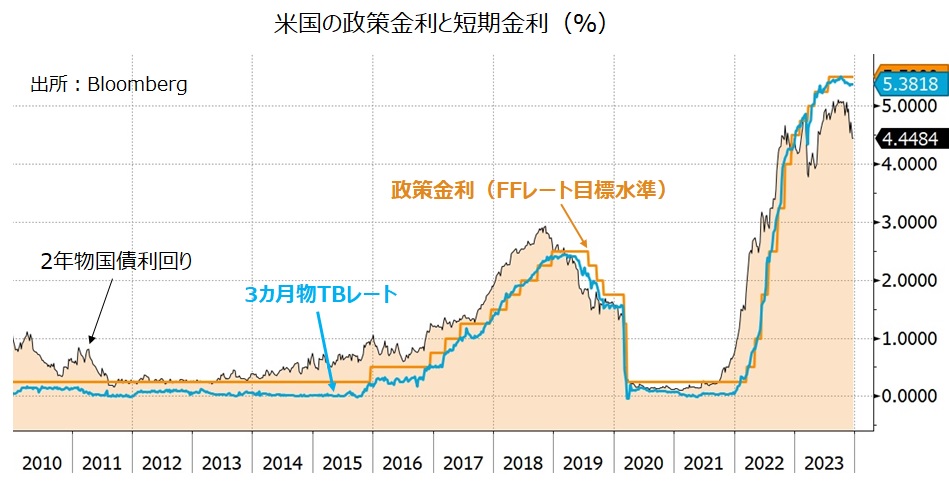

例えば、政策金利が1.00%で、金融政策はこの先2年間変更されないと市場が予想すれば、短期金利(ここでは2年物国債利回り)は1.00%にかなり近くなります。そして、2年以内に利上げ(利下げ)があるとの観測が浮上すれば、短期金利は上昇(低下)を始めます。下図をみれば、短期金利(2年)が政策金利に先行して変化している様子が分かります。一方で、短期金利(3カ月)は定義上3カ月先までしか予想しないので、政策金利と似た動きになっています。

2011年後半~2013年春にかけて、政策金利と短期金利(2年)が一致していました。これは、この期間のFOMCで「(リーマンショック後の)経済状況は、異例に低い政策金利を長期間続けることを正当化する」などとのフォワードガイダンスが示されたことで、市場が今後2年間は利上げはないと確信していたからです。

短期金利は3ヶ月や2年がありますが、政策金利は何と考えたらよいのでしょうか?

中央銀行が金融政策を運営するうえで決定している金利を「政策金利」と呼んでいます。一方、短期金利とは短期の市場金利を指すことが多いです。市場金利とは債券市場で売買される国債の利回りのことです。為替市場をみる上ではそれだけ知っていれば十分なのですが、せっかくなのでもう少し詳しく説明します。

*******

政策金利とは?

政策金利は、中央銀行によって名称や対象期間がそれぞれに異なります。また、同じ中央銀行でも時期によって政策金利が異なる場合があります。主要な中央銀行の政策金利はごく短期の翌日物が主流で、1週間物やまれに2週間物もあります。いずれも年率換算で表示されます。

政策金利には、①中央銀行が直接決めているものと、②中央銀行が市場において国債などを売買して(資金をやり取りして)目標とする金利水準に誘導するものがあります。

日本の政策金利

日銀の現在の政策金利は、市中銀行が日銀に預ける当座預金のうち「政策金利残高」に適用する金利(上記①)で、マイナス0.1%です。ただ、16年1月以前の政策金利は翌日物(オーバーナイト)の無担保コールレートでした。これは、金融機関が日々の短期的な資金の過不足を調整するための取引を行うコール市場において、日銀が国債等の売買(いわゆるオペ)を行い、そこでの金利を目標に誘導するものでした(②)。ただし、01年3月に量的緩和が導入され、日銀の金融調節は量(日銀当座預金残高や国債購入額など)も対象としています。

米国の政策金利

FRBの政策金利は、一般にFFレートと呼ばれますが、正しくはFFレート誘導目標です。これは、日本のコール市場と同様に金融機関が短期資金を融通しあうFF(フェデラルファンド)市場において、FRBが債券を売買する公開市場操作(OMO)によって金利を誘導する目標の水準です(②)。FF市場では異なる期間の資金がやり取りされますが、FRBが目標としているのは翌日物です。FRBが金融政策を決定する会合がFOMC(連邦公開市場委員会)です。

ユーロ圏の政策金利

ECBの現在の主要政策金利は1週間物オペレート(①)です。ただ、ECBが14年6月に中銀預金金利(①)にマイナス金利を初めて導入したことで、中銀預金金利も注目されます。現在のオペレートは4.50%、中銀預金金利は4.00%です。

短期金利や長期金利って?

「短期金利」や「長期金利」とは、上述したように主に市場金利を指し、国債利回りのことです。利回りとは流通利回りのことで、国債発行時に決定される表面利率(クーポンレート)とは別物です。国債の価格が変動すれば、利回りも変動します。国債価格と利回りは真逆の動きをします。

「短期」「長期」の区別はあまり明確ではありません。2年ぐらいまでが「短期」、3~9年が「中期」、10年以上が「長期」のイメージでしょうか。長短金利差といった場合、長期金利は10年物国債利回りを使うのが一般的ですが、短期金利は3カ月物や2年物など必ずして決まっていません(筆者は主に2年物を使います)。

10年物国債であっても、発行から8年が経過すれば2年物と同じ利回りとなります(若干の差異はありますが)。9年9カ月が経過すれば3カ月物と同じです(同)。

米国では、国債(財務省証券=treasury securities)は「bill」「note」「bond」と区別されます。billは1年以内、noteは2年~10年、bondは10年超(20年と30年)を指します。なお、noteやbondは国債ですが、billはTBあるいはTビルと呼びます。昔は30年物国債利回りが指標金利だったので、債券市場をボンドマーケットと呼ぶ習慣があります(今でもノートマーケットとは呼びません)。

政策金利と短期金利の関係

政策金利はごく短期の金利ですが、中央銀行が変更しない限り一定です。一方、短期金利は市場において刻々と変化します。そして、当該期間の政策金利の予想を強く反映する傾向があります(他の要因によっても変化しますが)。長期金利も政策金利の予想を反映しますが、その程度は短期金利ほどではありません。

例えば、政策金利が1.00%で、金融政策はこの先2年間変更されないと市場が予想すれば、短期金利(ここでは2年物国債利回り)は1.00%にかなり近くなります。そして、2年以内に利上げ(利下げ)があるとの観測が浮上すれば、短期金利は上昇(低下)を始めます。下図をみれば、短期金利(2年)が政策金利に先行して変化している様子が分かります。一方で、短期金利(3カ月)は定義上3カ月先までしか予想しないので、政策金利と似た動きになっています。

2011年後半~2013年春にかけて、政策金利と短期金利(2年)が一致していました。これは、この期間のFOMCで「(リーマンショック後の)経済状況は、異例に低い政策金利を長期間続けることを正当化する」などとのフォワードガイダンスが示されたことで、市場が今後2年間は利上げはないと確信していたからです。

- 当レポートは、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の推奨あるいは特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。

- 当レポートに記載する相場見通しや売買戦略は、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析などを用いた執筆者個人の判断に基づくものであり、予告なく変更になる場合があります。また、相場の行方を保証するものではありません。お取引はご自身で判断いただきますようお願いいたします。

- 当レポートのデータ情報等は信頼できると思われる各種情報源から入手したものですが、当社はその正確性・安全性等を保証するものではありません。

- 相場の状況により、当社のレートとレポート内のレートが異なる場合があります。